개회사

이문교 제주4·3평화재단 이사장 4

4·3평화상 위원장 인사말

강우일 제주4·3평화상위원회 위원장 6

축사

원희룡 제주특별자치도 도지사 8

구성지 제주특별자치도의회 의장 9

이석문 제주특별자치도 교육감 10

수상자 공적·연설문

•김석범

수상자 연설문 14

•무하마드 이맘 아지즈

수상자 연설문 20

4·3평화상 경과보고 24

4·3평화상위원회 · 실무위원회 소개 25

4·3평화상 디자인 설명 26

4·3평화상 개요 28

<차례>

4

개회사

존경하는 김석범선생님 4·3평화상 수상을 축하드립니다.

인도네시아의 무하마드 이맘 아지즈 NU이사회 의장님 특별상 수상을 축하드립니다.

제1회 제주4·3평화상 시상식에 참석해주신 국내외 초청 귀빈 여러분 감사합니다.

제주4·3평화상 제정 취지에 맞는 훌륭한 수상자를 선정해주신 제주4·3평화상위원회 강우일위원장님과

위원님, 실무위원님들께 감사의 말씀드립니다.

제주4·3평화상은 4·3의 엄청난 피해의 역사를 영원히 기억하기 위해 제정됐습니다.

4·3의 교훈을 후대에 전승하기 위한 상징성을 가지고 있습니다.

한국 현대사에서 가장 규모가 크고 처참한 제노사이드인 이 사건을 화해와 상생의 신념으로 해결하고

있는 제주민의 평화정신을 보편적 가치로 확산하려는 뜻이 있습니다.

이 상의 시야는 넓습니다. 제주4·3사건의 해결에 기여한 공로를 기리는 것은 물론이고 인류평화, 인권신

장, 민주발전, 사회통합에 공헌한 세계인들을 찾아 시상합니다.

이 상이 널리 알려져 국제적인 인권 운동가들이 4·3의 역사를 기억해 주기를 희망합니다.

봄이 왔습니다. 그러나 4·3피해가족들에게는 이 봄이 잔인한 4월로 남아있습니다. 목숨을 잃은 3만 생

명의 숫자만이 아닙니다.

그 인재들을 잃음으로써 한 시대의 제주 발전은 추동력을 잃었고, 집단 트라우마는 지역사회 발전을 정

체시켜 왔습니다.

4·3진상을 밝히려는 정의로운 활동은 국가 공권력에 의해 탄압과 투옥의 희생을 낳았고 이웃 간에 갈등

과 반목, 대화의 단절을 가져왔습니다.

이분법적인 이념의 대결은 삼무(三無)의 제주 공동체를 풍비박산 내버리는 엄혹한 시절을 겪어야 했습

니다.

한해 1천 200만명의 국내외 관광객이 찾아와 경탄하는 제주의 경승지, 성산일출봉, 서귀포 정방폭포, 모

제주4·3평화재단 이사장

이 문 교

4·3평화상의 날갯짓이 큰 바람으로

4 • 5

제1회 제주4 · 3평화상

슬포 송악산, 표선백사장, 함덕 백사장, 침묵하고 있는 산지항 앞바다, 어느 한곳 빠지지 않고 모두4·3

당시에 선량한 목숨들의 절규가 묻혀진 원혼들의 잠들지 못하는 땅입니다.

이 경승지를 즐기는 어느 한 사람도 그 땅 속에 4·3의 처절한 아픔의 역사가 웅크려져 있음을 알지 못합

니다.

그래서 역사의 기억은 중요합니다. 4·3역사의 기억을 교훈으로 삼아야 합니다.

과거 야만의 시절 국민을 보호해야 할 국가 공권력의 배신을 보았고, 천부의 생명을 서슴없이 유린하는

만행을 보았습니다.

그 사실은 우리의 역사이고, 기록이고, 교훈입니다.

피해자들은 우리의 삼촌이고, 조카이고, 이웃사촌입니다. 수눌음을 함께 해온 따뜻한 공동체입니다.

이 아픈 역사를 원한으로만 풀 수 없기에 해원하자는 것입니다. 화해하고 용서하자는 것입니다.

이 길이 제주 미래를 위한 새로운 길입니다.

나비의 날갯짓이 태풍이 될 수 있다는 나비효과이론을 제주4·3평화상에 기대합니다.

조그맣게 출범하는 4·3평화상이지만 인류 평화에 큰 바람으로 영향 미칠 그 날을 기다립니다.

세계인이, 평화를 사랑하는 제주인이 되고자 하는 소망을 갖도록 세계인이 평화의 섬 제주에서 살고 싶

은 꿈을 갖도록 제주가 진정한 평화의 땅이 되었으면 합니다.

그 길은 지금도 진행형인 4·3의 과제들을 풀어가는 것입니다.

4·3의 해결은 민주적 방법이어야 합니다.

제주4·3평화공원에는 독일 베를린시의 기증으로 동베를린 시민을 가두었던 장벽의 한 부분이 기념물로

세워져 있습니다.

인권을 유린하는, 인권을 유린해온 역사를 장벽 속에 가두지 말라는 큰 뜻이 기념물 콘크리트 장벽 속에

있습니다.

민주주의 정신을 짓밟지 말라는 경고문이 그 벽에 있습니다.

4·3 67주년입니다. 3년 후면 4·3 70주년을 맞이하게 됩니다.

저는 4·3 70주년을 이제부터 준비하자고 말하고 싶습니다.

4·3 70주년 그 날은 미결의 장으로 남아있는 4·3의 과제들을 털어내는 날이 되어야 합니다.

60여년 이어져온 제주민들의 이 소원을 정부가 귀담아 들어야 합니다.

제주민들의 의지도 보다 굳건해져야 합니다.

오늘이 4·3 70주년을 향한 우리의 의지를 다지는 날이 되었으면 합니다.

함께해주신 국내외 귀빈 여러분 감사합니다.

김석범선생님, 무하마드 이맘 아지즈 의장님 축하드립니다.

감사합니다.

2015. 4. 1

6

인사말

저는 오늘 생명과 평화 그리고 인권의 가치를 지키기 위해 힘써 오신 여러분들과 함께 다시 한번 인류의

평화를 위한 다짐을 하고자 이 자리에 섰습니다.

제주에서 처음으로 제정된 제1회 제주4·3평화상을 수상하시는 재일 평화운동가이신 김석범선생님과 인

도네시아 국민통합에 헌신해 오신 무하마드 이맘 아지즈 NU이사회 의장에게 진심으로 축하의 말씀드립

니다.

제주4·3평화상위원회는 두 분을 첫 4·3평화상 수상자로 선정하게 됨을 자랑스럽게 생각합니다.

4·3평화상위원회는 지난 1년 동안 이 상의 취지와 가치에 걸맞은 수상자를 선정하기 위해 세심한 준비

와 엄정한 선정에 최선을 다해 왔습니다.

먼저 4·3평화상 실무위원회가 국제적으로 활동하고 있는 생명 · 평화 · 인권 운동에 헌신하고 계신 25명

의 인사들을 선정하여 이 분들에 대한 공적을 검증했습니다.

이 분들 중에 최종 후보자로 추천된 본선 후보자 3명과 특별상 후보자 3명을 4·3평화상위원회가 진지한

심사를 거쳐 만장일치로 두 분을 수상자로 결정하기에 이른 것입니다.

우선 4·3평화상을 수상하는 김석범선생님은 남한도 북한도 아닌 통일된 조국의 국민이라는 자부심을

갖고 일본 현지에서 4·3의 진상규명운동과 평화 · 인권 운동을 펼쳐 온 이 시대의 평화운동의 상징적인

인사입니다. 일본 아사히신문의 ‘오사라기 지로상’, 마이니치신문의 ‘마이니치 예술상’등을 수상하였습니다.

특별상을 수상하는 무하마드 이맘 아지즈씨는 정치적 이념을 이유로 인도네시아 국민 50만명을 학살한

‘66년 학살’ 사건으로 사회불안과 심각한 갈등 속에 있었던 인도네시아에서 화합운동을 전개하여 대통

령까지도 피해 국민들에게 사과함으로써 국민통합을 이루어 낸 훌륭한 인사입니다.

수상자들의 인류 평화를 위해 헌신해 오신 그 정신과 열정에 다시 한번 경의를 표합니다.

잘 아시다시피 제주4·3은 올해 67주년을 맞이하게 되었습니다.

그 숱한 세월이 흘렀음에도 그날의 비극적인 사실들은 여전히 지워지지 않고 있습니다.

죄없는 부모 형제를 하루 아침에 잃었던 선량한 피해자들은 넓은 가슴으로 가해자를 용서하고 화해를

제주4·3평화상위원회 위원장

강 우 일

인류 평화를 위한 밀알이 되도록

6 • 7

제1회 제주4 · 3평화상

소망하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 제주4·3을 이념적으로 재단(裁斷)하고 있는 일부 보수층은 끊임없이 4·3해결에 상처

를 내고 있는 것입니다. 이런 불화의 소요들이 지속적으로 일어나는 이유는 정부의 과거사 청산에 대한

확고한 정책적 신념이 모자라기 때문이라고 생각됩니다.

4·3특별법을 제정하고, 4·3사건진상보고서를 확정하고, 대통령이 피해가족들에게 사과하고, 4·3희생자

추념일을 법정기념일로 지정하기에 이르렀습니다. 4·3해결을 위한 외형적인 법제적 장치들은 마련되었

습니다.

정부가 그것만으로 4·3을 해결했다는 판단을 하지 않기를 바랍니다. 4·3에 대한 일부 보수 인사들의 반

발이 있다고 해서, 정부가 그 해결을 간절히 바라는 도민들의 뜻을 외면하거나 소극적으로 대응한다면

나라에 치명적인 상처로 남게 된다는 점을 잊어서는 안됩니다.

경제 선진화를 이루었다는 정부의 자부와 물질적 풍요 속에도 가족의 생활을 책임졌던 가장을 잃은 피

해유가족들은 빈곤의 섬 속에서 벗어나지 못하고 있고, 실력 있고 덕망 있는 인재가 연좌제라는 그물망

에 걸려 공직사회에서 쫓겨났던 과거 상처들은 지금도 아물지 않고 있습니다.

우리나라가 경제부국을 이룬다 하더라도 생명을 존중하고 인류애의 가치를 우리 국민이 공감하지 못한

다면 선진국의 꿈은 쉽게 이루어지지 않을 것입니다.

우리는 지금 이 순간 또 다시 평화를 약속할 때입니다.

자그마한 섬 제주에서 4·3평화상을 제정하고 국제적인 인사들에게 시상하는 것은 3만의 목숨이 희생당

한 4·3의 역사를 헛되이 잊어버리지 말고 인류평화의 제단에 바치려는 뜻입니다.

다함께 평화의 노래를 부릅시다.

우리가 부르는 평화의 노래는 4·3의 영혼들을 위령하고자 하는 노래입니다.

희생자들을 위한 국가의 사과가 한결 같아지기를 소원하는 노래입니다.

이념을 떠나 사랑으로 4·3을 치료하자는 노래입니다.

제주가 진정한 세계평화의 섬이 되도록 기도하는 노래입니다.

마지막으로 한 가지 질문을 던지고자 합니다.

국가기념일로 지정한 4·3추념식장에 대통령께서 참석해달라고 국민과 피해 유가족이 간청하는 처사가

옳은 길입니까?

국가행사에 대통령이 참석하는 일은 사리가 분명하고 당연한 일인데도 이를 외면해서야 되겠습니까.

다시 한번 두 분의 수상자님께 축하드립니다.

오늘 시상식 초청에 응해주신 국내외 귀빈 여러분 감사합니다.

특히 4·3평화상을 제정하고 훌륭한 수상자를 선정할 수 있도록 준비해주신 제주4·3평화재단의 노고에

치하의 말씀드립니다.

제주4·3의 역사에 길이 남을 것입니다.

감사합니다.

2015. 4. 1

8

축 사

제주특별자치도 도지사

원 희 룡

여러분, 반갑습니다.

4·3추념일이 이틀 앞으로 다가 왔습니다. 올해는 67주기입니다.

눈물과 아픔이 가득 했던 역사는 4·3의 진실과 희생자의 명예를 회복하기 위한 많은 분들의 피땀어린 노력

과 화해와 상생으로 갈등과 반목을 어루만져온 시간들을 통해 이제 인권과 평화의 아이콘이 됐습니다.

특히, 지난해 4·3 추념식의 국가 기념일 지정은 4·3의 역사적 교훈과 4·3해결 과정에서 보여준 제주도민들

의 화해와 상생의 정신과 그 실천노력을 국가적으로 확산시키는 소중한 계기가 되었습니다.

올해 처음으로 열린 제주4·3평화상은 4·3 해결을 비롯하여 인류평화와 인권신장, 사회통합에 공헌한 분들

께 수여하는 상입니다. 4·3의 교훈과 정신을 세계인들과 공유하고 확산하는 첫 걸음이 되리라 기대합니다.

제1회 제주4·3평화상이 성공적으로 첫 발을 뗄 수 있도록 노력해 주신 제주4·3평화재단 이문교 이사장님과

관계자 여러분, 제주4·3평화상위원회 강우일 위원장님을 비롯한 위원 여러분들께 마음 깊이 존경과 감사를

드립니다.

아울러, 평화상을 수상하게 되신 김석범 선생님과 특별상을 수상하신 무하마드 이맘 아지즈 선생님께 제주

도민을 대표하여 축하의 말씀을 전하며, 두 분이 걸어오신 숭고한 인생여정에 마음 깊이 경의를 표합니다.

4·3의 전국화 · 세계화는 어둡고 처참한 과거의 역사를 후대들에게 삶의 교훈으로 물려주기 위한 중요한 과

제입니다. 제주교육청과 함께 4·3에 대한 기억과 교훈을 후대에 올곧게 전승할 수 있도록 다양한 미래 지향

적 후세대 교육, 기념 사업을 마련하고 있습니다.

‘동아시아민주평화인권네트워크’를 비롯한 국내 · 외 과거사 및 평화 · 인권관련 기관과의 교류도 올해부터

본격적으로 확대하여 평화네트워크를 구축해 나가겠습니다.

앞으로 4·3평화상을 아시아 최고의 평화상으로 키워나갈 수 있도록 상의 권위와 위상을 높여 나가겠습니다.

무엇보다 첫걸음이 중요합니다. 오늘 평화상 시상이 4·3의 교훈과 화해와 상생의 정신이 세계로 더욱 뻗어

나가는 원동력이 되기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

2015. 4. 1

아시아 최고의 평화상이 되길 바라며

8 • 9

제1회 제주4 · 3평화상

축 사

세계 평화의 상징으로

제주특별자치도의회 의장

구 성 지

안녕하십니까.

오늘 4·3의 진실규명에 공헌하고 또 세계평화와 인권 신장에 이바지한 국내외 인사에게 드리는 제1회 제주

4·3평화상 시상식이 열리게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다.

아울러 첫 수상자로 선정되신 김석범 작가님과 특별상 수상하신 인도네시아의 무하마드 이맘 아지즈님께

진심으로 축하를 드립니다.

제주 출신 재일동포 소설가이신 김석범님은 1957년 최초의 4·3소설 「까마귀의 죽음」을 발표하셨고, 장편소

설 「화산도」를 통해 일본 사회에 제주4·3의 진상을 알리는 등 4·3진상규명과 평화와 인권 운동에 젊음을

바치신 분입니다.

특별상을 수상하신 무하마드 이맘 아지즈님께서도 인도네시아에서 정치적인 이유로 50만 명을 학살한

‘1996년 학살’ 사건의 진상 규명과 화해운동에 앞장서서 국민 통합에 이바지하신 분입니다.

이 두 분의 수상자를 보면서 진실은 역사 속에서 항상 밝혀지는 것이 아니라는 생각이 듭니다. 진상을 규명

해 밝혀내려는 노력과 의지가 있을 때만이 진실은 모습을 드러내는 것이라고 확신하기 때문입니다.

제주4·3 해결은 아직도 진행형입니다.

제주4·3평화상이 4·3의 진실을 밝히고 화해와 상생의 4·3해결 정신을 계승하며 또 세계 평화에 기여하고

자 노력하는 많은 분들에게 희망이 될 수 있기를 기대합니다.

두 분 수상자의 앞날에 더욱 큰 영광이 함께 하시고, 제주4·3평화상이 세계적인 권위를 인정받는 상으로 발

전하기를 기원합니다.

감사합니다.

2015. 4. 1

축 사

소중한 평화 · 인권 · 교육의 장

제주특별자치도 교육감

이 석 문

제주4·3 67주년를 맞아 열리는 ‘제1회 제주4·3평화상 시상식’을 진심으로 축하드립니다.

평화상 수상자인 김석범 작가님, 특별상 수상자인 무하마드 이맘 아지즈 선생님께 깊은 축하와 감사의 인사

를 전합니다.

저는 김석범 작가님의 소설 <화산도>를 읽고, 4·3과 고향 제주를 동아시아적 관점에서 통찰력있게 바라보게

되었습니다. 소설을 한 장씩 넘길 때마다 주체할 수 없었던 가슴의 울림이 지금도 기억납니다.

4·3의 증언 같은 작품 <화산도> 전권이 우리말로 번역, 출간하는 사업이 마무리 단계에 이르렀음을 기쁘게

생각합니다. 아이들이 일상과 교실에서 <화산도>를 읽고, 4·3에 대해 토론하며 평화와 인권, 화해의 가치를

함양하는 그 날을 소망합니다.

동아시아는 한국전쟁 이후 60년 이상 평화체제를 이어가고 있습니다. 동아시아뿐만 아니라 아시아 전역에

서 펼쳐지는 화해와 상생, 인권의식 확산의 활동이 아시아를 지속가능한 평화체제로 이끄는 중요한 동력이

된다고 생각합니다.

그런 점에서 인도네시아에서 오랜 시간 ‘1966년 학살’ 사건의 진상규명과 화해 운동을 펼친 무하마드 이맘

아지즈 선생님께 어떠한 감사와 축하의 인사를 드려도 부족하다고 느낍니다.

제주교육은 올해부터 ‘4·3평화 · 인권교육’을 시작합니다. 교육과정에서 두 분의 인생 여정과 활동들이 아이

들에게 잘 전해질 수 있도록 하겠습니다. 제주의 아이들이 인류의 평화와 화해를 실현하는 국제적 인재로

성장할 수 있도록 우리 교육청이 4·3평화 · 인권교육을 충실히 펼치겠습니다.

다시한번 평화상을 수상하신 분들에게 축하의 인사를 전합니다. 소중한 시상식을 마련해주신 제주4·3평화

재단 관계자 분들께 격려와 감사의 인사를 드립니다.

고맙습니다.

2015. 4. 1

T H E 1 S T J E J U 4 · 3 P E A C E P R I Z E W I N N E R

J

E

J

U

4 · 3

P

E

A

C

E

F

O

U

N

D

A

T

I

O

N

제 주 4 · 3 평 화 상

김

석

범

Kim Seok Beom

제 주 4 · 3 평 화 상 특 별 상

무하마드 이맘 아지즈

Muhammad Imam Aziz

수상자

소 개

수상자

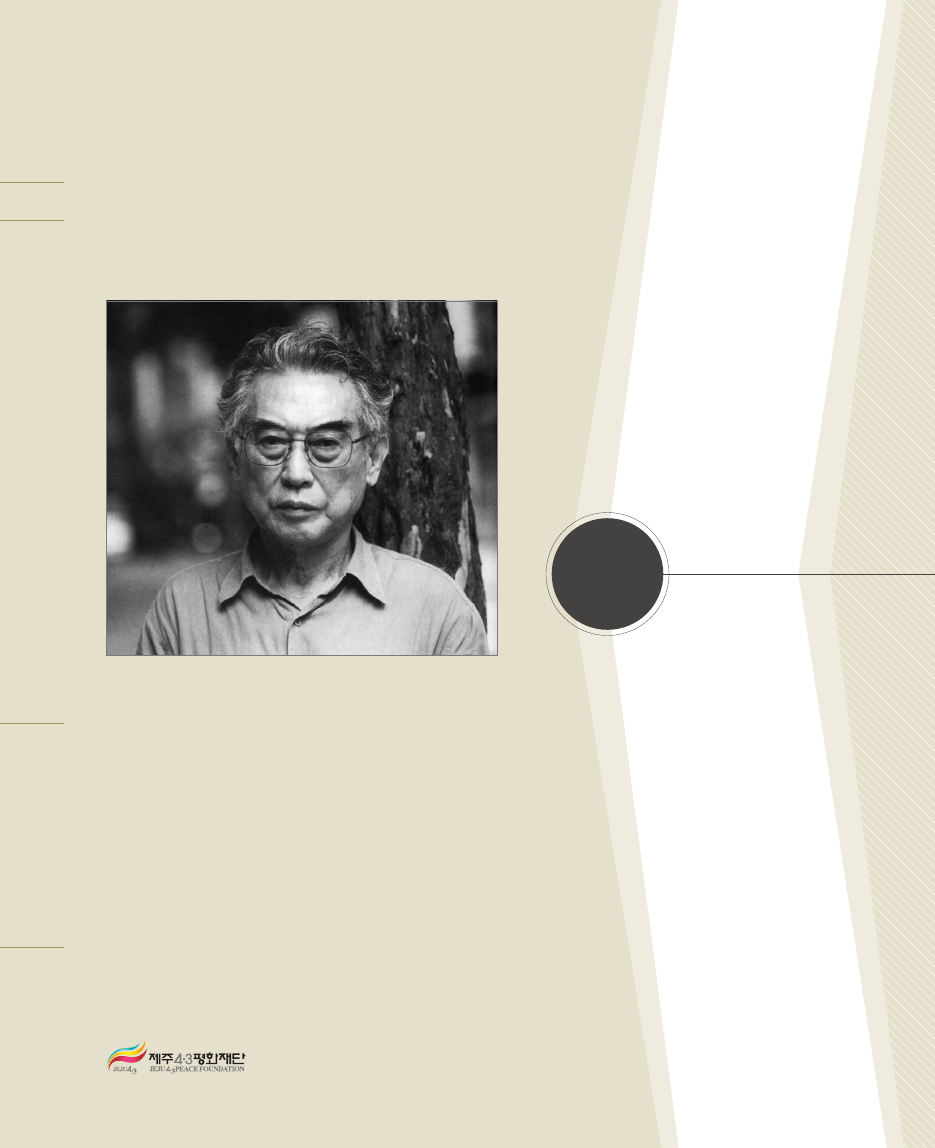

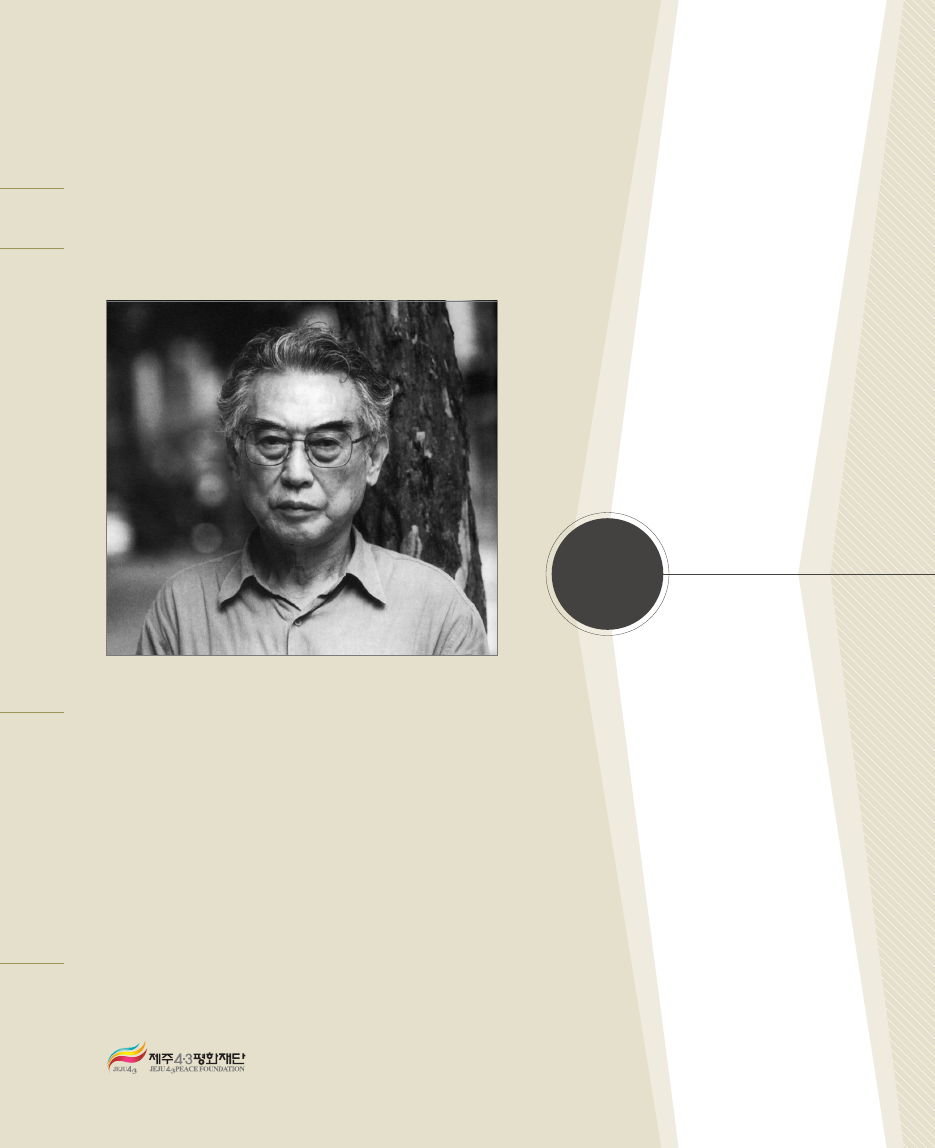

김석범(金石範)

수상자 김석범(1925년생)은 4·3이 침묵을 강

요당하던 시기인 1957년 최초의 4·3소설을 쓴 이후 20여

년에 걸쳐 4·3 대하소설 『화산도』를 발표하는 등 국제사

회에 4·3을 알리고, 4·3운동의 선도적 역할을 해왔다.

흔들림 없는 신념으로 전 생애를 바쳐 4·3진실 규명에

혼을 불어넣고, 국제적인 평화연대를 주장하는 등 인권

의 존엄과 정신을 문학과 행동으로 구현하여 일본사회의

정신적인 지주로 추앙받는 상징적인 인물이다.

제주4·3

평화상

12

4·3을 문학적 화두로 삼고 재일동포로 살고 있는 수상자는 4·3이 침묵과 금기의 시대였던

1957년 최초로 4·3소설 「까마귀의 죽음」을 발표한 이후, 1976년부터 20여년 간 연재한 대

하소설 「화산도」로 4·3의 진실을 국제사회에 널리 알리며 4·3논의를 부각시켰다. 이데올

로기를 넘어 보편적 인간의 가치를 그려내고 있다는, 일본 문단의 평가를 받는 이 소설로

일본에서 가장 권위있는 상인 아사히신문의 오사라기지로상과 마이니치예술상을 수상, 일

본 사회에 4·3의 참상을 알렸다. 또한 문학적으로는 일본 사회에 새로운 문학 사조를 이뤄

놓았다는 평가와 함께 4·3문학을 통해서 재일동포의 인권과 평화운동에도 기여했다.

1988년 40년만의 제주 방문시 “비행장 활주로 밑의 억울한 4·3희생자 유해를 밟으며 제주

땅에 선다는 게 있을 수 없는 일이다.”며 4·3의 회한에 대한 첫 발언을 했다. 이후 제주 방

문때 마다 제주4·3의 유해가 매장돼 있는 제주국제공항 유해 발굴의 필요성을 끊임없이

제기하는 등 4·3의 진실을 규명할 것을 선도적으로 제기했다. 이후 2007년부터 2009년까

지 제주국제공항 유해발굴이 이뤄지자 유해 발굴 현장을 직접 방문하여 희생자의 안식을

기원하는 소회를 밝히기도 했다.

국제적으로 제주4·3운동의 발원이 됐던 1988년 4·3 40주년 동경 추모행사는 김석범과 그

의 문학이 큰 원동력이 되었으며, 1987년 탄생한 ‘제주도4·3사건을 생각하는 모임. 도쿄’를

주도하는 이론적 리더로 이 모임을 발전시켜오고 있다. 이어서 ‘4·3을 생각하는 모임. 오사

카’의 결성과 이들 단체를 통한 4·3과 세계 평화, 인권에 관한 문제를 확산시켜 왔다.

일본과 한국에서 개최된 강연과 세미나, 일본 주요 신문의 컬럼, 인터뷰 등을 통해 “기억

이 멸실된 민족에게 밝은 미래는 없다”며 일본에 대한 과거사 사죄, 한국에서의 친일문제

등 과거사 청산을 굽힘없이 제기해 왔다, 또한 한국의 독재정권 시절인 1978년에도 도쿄에

서 김지하 시인 석방을 촉구하는 천막농성으로 장외 투쟁을 하며 민주화 운동을 이끌었고,

1985년에는 김명식 시인 등과 함께 재일동포 지문 철폐 운동을 주도했다. 2012년에는 70년

대 한국에서의 재일동포 유학생 간첩단 사건이 배경이 된 소설 「과거로부터의 행진」을 출

간하여 재일동포 사회의 인권의 문제를 제기하였다. 아사히신문, 마이니치 신문 등 영향력

있는 신문에 칼럼, 인터뷰 등을 통해 용기 있는 시대적 발언과 행동으로 재일동포의 권익,

생명과 인간의 가치, 민주, 인권의 존엄성을 발현하는 운동을 펼치고 있다.

내년 졸수(卒壽) 90세를 앞둔 수상자는 일본 국적 취득에 대한 권유에도 불구하고 ‘조선

인’이란 신분으로 일본에서 영구 거주하며, 결코 안온하지 않은 삶을 살고 있다. 그의 분명

한 입장은 “분단 이전의, 원래 조국인 조선의 자손으로 살겠다는 신념으로 조국통일의 날

을 기다리고 있다. 이는 미래에 다가올 통일 조국을 기다리는 것이며, 동시에 험난했던 그

의 시대를 증명하는 이름이며, 남북을 연결하는 완충지대로서의 의미이며, 평화 통일을 염

원하는 상징적 기호가 되고 있다. 수상자의 흔들리지 않는 신념은 재일동포 사회의 거대한

버팀목이자 삶의 지표로, 한 시대의 정신적 지주로 자리하고 있다.

수상자 공적

•

13

제1회 제주4 · 3평화상

12

한걸음 밖으로 나가면 짙은 바다 냄새 풍기는 제주 바다, 저 멀리 한라산이 우러러 보이는 이 자리에 모신 여러

분 앞에서 학살터에 꽃핀 평화의 상징인 제1회 제주4·3평화상을 제가 직접 받게 되었습니다.

4·3의 해방과 자유, 이것은 인간 존재의 존엄과 자유를 위한 해방. 4·3투쟁이 바로 그랬습니다.

그 4·3항쟁의 희생자, 4·3의 해방을 위해 싸워 온 섬 내외의 여러분, 제주4·3평화상 관계자 및 역사에 기록될

이 자리를 마련하는데 많은 힘을 쓰신 여러분, 이 자리에 참가하신 여러분께 감사드립니다.

저는 한국 국적도, 북한 국적도 가지지 않은, 한마디로 무국적자입니다. 90평생 서울과 제주를 합쳐 3, 4년 밖에

조국에서 살아보지 못한 디아스포라입니다. 이 사람이 오늘 여기 고향땅 위에 발을 디디고 서있습니다. 남과 북

으로 두동강난 반쪽이 아닌 통일 조국의 국적을 원하는 나에게는 ‘국적’으로 뒷받침된 조국이 없는거나 마찬가

지입니다. 원래 조국은 하나였으며 식민지 시절에도 남 · 북은 하나였습니다.

일본 강점시대를 겪은 우리나라는 해방 후 자기 의지가 아닌 다른 나라에 의해 분단되었습니다. 해방 직후 중국

에서 돌아온 대한민국 중경임시정부의 김구 주석이 말했듯이 “일본의 패배는 기쁜 소식이기보다 하늘이 무너지

는 것 같은 느낌이다(중략). 걱정스러운 일은 우리가 이 전쟁에서 아무런 역할도 못했기 때문에 이후 국제관계

속에서 발언권이 약하리라는 점이다.”

이런 우려 속에서 45년 12월 말 모스크바 삼상회의에서 조선을 5년 동안 신탁통치한다는 결정이 내려졌습니다.

이제 4·3의 땅 밑에서 얼어붙은 침묵의 시대와 더불어 반세기가 지나 분단 70년이 되었습니다. 8.15해방 70년,

분단 70년, 해방이 아니었고 광복이 아니었습니다. 남 · 북으로 갈라진 나라, 조국, 그 독립조국을 위해 얼마나

많은 애국 인사들이 일제의 총칼 아래 쓰러졌습니까. 우리는 하나이며 한겨레입니다. 나는 그 한겨레의 한 사람입

니다.

나는 지금 이 자리에 깊은 슬픔과 그것을 넘어설 굳은 의지와 기쁨을 마음 속에 간직한 채 서 있습니다. 이제

4·3 67주년, 3년 후에 70주년, 4·3의 완전 해방이 남 · 북이 하나될 날을 조금이라도 앞당길 것이라는 믿음 때문

입니다.

미증유의 대학살로 마무리 지어진〈4·3사건〉은 한국 현대사의 맹점인 동시에 그 맹점 자체가 바로 현대사의 핵

심적 부분이며 분단조국의 집중적인 모순의 표현이 아닐 수 없습니다. 40년 동안 역사의 암흑 속에 파뭍혀 철저

히 은폐되어 온 이 대사건을 현대사에 복원하지 않고서는, 즉 〈4·3사건〉의 ‘해방’없이는, 한국에서의 친일파 문

제와 더불어 한국사회 전체에 참다운 해방을 가져 올 수 없는 것이 아닌가 생각합니다.

이것은 1988년에 한국에서 번역 출판된 「까마귀의 죽음」의 저자 말의 한 구절입니다. 왜 4·3이 한국 현대사의

맹점이고, 현대사의 핵심적 부분, 즉 분단조국의 집중적인 모순인가.

그것은 바로 해방 직후 남한을 점령하고, 여운형 등이 중심이 되어 건립한 조선인민공화국을 해체시킨 미군정

하에서 1948년의 단독선거, 대한민국 정부 수립, 이에 맞선 북의 인민공화국 수립으로서 남 · 북 분단의 시발점

이 되었기 때문입니다. 왜 모두가 아는 사실을 되풀이 하느냐. 사실이 왜곡되어 왔기 때문입니다.

4·3의 해방 - 김 석 범 (제주4·3평화상 수상자)

수상 연설

14

수상 연설

해방 직후인 1945년 12월, 남 · 북 통일 민주주의 임시정부 수립을 위해 5년 간 신탁통치를 한다는 모스크바 삼

상회의의 결정 내용에 대한 이해가 충분치 못한 점도 있었으나, 해방된 민족이 바로 자주독립이 아닌 새로운 외

국 통치 밑으로 들어 가는 것에 대한 거족적인 반탁운동이 전국에서 일어났던 것입니다.

1945년 10월에 미국에서 귀국했으나, 조국에 정치적 기반이 없었던 이승만은 친일파 세력을 발판으로 삼아 전국

적인 유세를 하면서 반탁운동을 전개, 6월의 전라북도 정읍연설에서 단선 · 단정수립을 선언하고 대대적으로 이

운동의 봉화를 올리게 됩니다. 그 연장선상에서 미군정의 뒷받침을 받으면서 대다수 국민과 김구, 김규식 등 임

정 요인들의 반대에도 불구하고 끝내 단독정부 수립으로 치달리게 됐습니다.

1947년 5월 제2차 미 · 소공동위원회가 결렬되어 신탁통치안이 폐기되자, 미국은 조선 문제를 ‘47년 9월 제3차

UN총회에 상정하여, 남한만의 선거를 실시하도록 했고, 새로 결성된 UN 한국임시위원회 (9개국)가’ 48년 1월 남

한의 선거 감시를 위해 서울로 들어옵니다. 불과 30명의 감시위원이 미군 통치하에서 실시되는 인구 2천여 만명

이 넘는 남한의 선거를 감시할 수 있었겠습니까? 말이 감시지 5.10단독 선거는 온갖 폭력이 동원되었고, 전국적

으로 반대 투쟁이 벌어지는 상황 속에서 진행되었습니다.

그 과정에서 4·3사건이 일어난 것입니다.

남한만의 단독정부, 반공이 국시인 대한민국, 그 정부의 정통성을 세계에 과시하기 위해 제주도를 소련의 앞잡

이 빨갱이섬으로 몰았습니다. 해방 전에는 민족을 팔아먹은 친일파, 해방 후에는 반공세력으로, 친미세력으로 변

신한 그 민족 반역자들이 틀어잡은 정권이 제주도를 젖먹이 갓난아기까지 빨갱이로 몰아붙인 것입니다.

이승만정부는 대한민국 임시정부의 법통을 계승했다고 표방했지만 과연 친일파, 민족반역자 세력을 바탕으로

구성한 이승만정부가 임시정부의 법통을 계승할 수 있었겠습니까. 여기서부터 역사의 왜곡, 거짓이 정면에 드러

났으며 이에 맞선 것이 단선 · 단정수립에 대한 전국적인 치열한 반대투쟁이 일어났고 그 동일선상에서 일어난

것이 4·3사건이었습니다.

4·3학살은 파시즘과의 전쟁에서 승리한 미군정시대에 미군 지휘 아래에서 일어난 제2차 세계대전 후 최초의 대

참극입니다.

사방이 바다로 둘러싸인 절해의 고도(孤島), 세계로부터 차단된 밀도(密島), 섬 감옥에서 권력이 마음대로 할 수

있는, 세계를 충격에 빠뜨린 이슬람국의 잔인한 살해 행위도 4·3에 비하면 털끝 정도밖에 안 되는 것입니다.

제주도민의 저항은 내외 침공자에 대한 방어항쟁이며 조선시대의 제주민란과 일제통치 하의 민족독립 해방 투

쟁의 정신에 이어지는 조국통일을 위한 애국 투쟁이라 생각합니다.

해방 70년, 우리는 역사를 재검토할 시기에 도달했습니다. 해방 공간의 역사 바로세우기와 4·3진상규명을 병행

하면서 한국 근현대사에 그 자리 매김을 해야 할 때입니다.

“과거에 눈을 감는 자는 결국 현재에도 맹목(盲目)이 된다. 비인간적인 행위를 마음에 새기려고 하지 않은 자는

또 다시 그러한 위험에 빠지게 마련이다…”

•

15

제1회 제주4 · 3평화상

14

이것은 독일 패전 40주년이 되는 1985년 5월 8일, 전 통일 독일 대통령 바이체크(2015.1.사망)의 연설문 중, 세계

적으로 널리 알려진 구절입니다.

역사에서 사라진 제주도 4·3.

사람이 여기 이 제주땅에 존재하면서도 산 사람 구실을 못해 죽은 목숨으로의 존재의 계속, 사람아닌 사람의 겁

때기를 한 목숨의 지탱, 거짓이 진실이 되고 진실이 거짓이 되어 살아 온 오랜 세월, 그 반세기입니다.

“기억이 말살당한 곳에는 역사가 없다. 역사 없는 곳에 인간의 존재는 없다. 다시 말해서 기억을 잃어버린 사람

은 사람이 아닌 주검과도 같은 존재다. 오랫동안 기억을 말살당한 4·3은 한국 역사에 존재하지 않았다. 입밖에

내지 못하는 일, 알고서도 몰라야 하는 일이었다.

하나는 막강한 권력에 의한 기억의 타살, 다른 하나는 공포에 질린 섬사람들이 스스로 기억을 망각 속에 집어던

져 죽이는 기억의 자살이었다. 4·3문제의 올곧은 해결은 공권력에 의한 재평가와 아울러 진상규명, 명예회복 등

의 사업은 더욱 큰 걸음을 내딛기 시작했다. 반세기가 지난 지금, 죽은 사람이 되살아나는 것은 아니지만 한없이

죽음에 접어드는 깊은 망각 속에 얼어붙었던 기억이 지상으로 솟아나 햇빛을 보게 된 것이다. 영원히 말살할 수

없었던 기억의 부활이자 기억의 승리다. 어처구니 없는 학살을 영원한 터부로 은폐하고 놀라운 허위로 역사를

꾸며오면서‘기억의 암살자’노릇을 해 온 지난날 위정자들의 책임은 막중하다.”

이 글은 10년 전 한 한국 신문에 내가 쓴 ‘기억의 부활’이라는 칼럼의 한 구절입니다. 그러나 지금은 햇살 아래에

서 버젓이 4·3을 노래하는 시대가 되었습니다.

거듭 말하면 우리는 아직 4·3의 완전 해방을 자기 것으로 만들지 못하고 있습니다. 그것은 떳떳한 4·3의 자리매

김을 하는 일입니다. 한라산 기슭 가까운 마을 봉개동에 4·3평화공원이 있습니다. 내일 모래 4월 3일에는 국가

추념일의 추도식을 올리게 되는 성스런 자리입니다.

공원 내 4·3기념관에는 백비(白碑, Unnamed Monument)가 누워 있습니다. 그 옆에 한글과 영어로 그 사연을 새

긴 자그만한 돌이 놓여있는데 거기에는 비문이 없는 까닭이 적혀 있습니다. 큰 글자로 “언젠가 이 비에 제주4·3

의 이름을 새기고 일으켜 세우리라”

그 밑에 작은 글씨로 “‘백비(白碑)’, 어떤 까닭이 있어 글을 새기지 못한 비석을 일컫는다. ‘봉기, 항쟁, 폭동, 사태,

사건’ 등으로 다양하게 불려온 ‘제주 4·3’은 아직까지도 올바른 역사적 이름을 얻지 못하고 있다. 분단의 시대를

넘어 남과 북이 하나가 되는 통일의 그날, 진정한 4·3의 이름을 새길 수 있으리라.”

절절하게 통일되는 날을 갈망하는 글귀입니다. 이 말없는 백비가 바라는, 우리 모두가 바라는 남 · 북이 하나되

는 날은 언제인가? 그날을 우리 힘으로 어떻게 앞당길 것인가. 3년 후는 4·3 70주년, 우리는 내일 모래가 아닌

아직 확실히 보이지 않는 그날을 기다릴 것이 아니라, 이제 우리 힘으로 ‘올바른 역사적 이름’, 정명(正名)을 찾아

야 하겠습니다. 正名한 이름을 똑똑히 백비에 새겨서 이름 있는 기념비를 일궈 세워야 하겠습니다. 그것이 한국

현대사를 바로잡고 4·3의 자리매김을 하는 일입니다.

16

“1948년 범죄의 방지와 처벌에 관한 국제협약에서 제노사이트(집단학살)는 유엔의 정신과 목적에 위배되고 문명

세계에 의해서 단죄되어야 하는 국제법상 범죄임을 명시했다. (중략) 결론적으로 제주도는 냉전의 최대 희생지

였다고 판단된다. 바로 이 점이 4·3사건의 진상규명을 50년 동안 억제 해온 요인이 되기도 했다.”

이것은 2003년에 발표한 「제주4·3사건진상조사보고서」 결론에 나오는 말입니다. 4·3학살을 국가 범죄로 규정

한 보고서는 4·3 당시 양민의 학살을 이승만대통령과 미점령군에 있음을 밝히고 있습니다. 84.4%가 토벌대,

12.3%가 무장대에 의한 희생자이고, 기타 원인으로 희생된 사람이 3.3%로 되어 있습니다.

2만 5,000 내지 3만명으로 추산되는 희생자는 아직 시신 발굴이 완료되지 않았기 때문에 최종 숫자는 아닙니다.

무고한 희생자들, 빨갱이의 씨를 말린다고 마을사람들 수십명을 생매장하는 장면을 목격한 사람의 증언을 나는

직접 들은 바 있습니다. 하나 둘이 아니라 오만가지 만행이 동방예의지국이라 칭하던 이 나라 강토에서 반세기

전에 벌어진 것입니다.

4·3이 끝난 후에도 소위 폭도 가족들은 연좌제, 공포에 질린 4·3(정신)병으로 신음하는가 하면 죄없이 재판받고

육지의 형무소에서 징역 생활하다가 고향으로 돌아오지 못한 채 죽기도 했습니다.

진상보고서에 국가 범죄로 규정된 4·3학살의 최종 책임자에 대한 조치는 어떻게 되는 것인지.

나치스 독일이 범한 홀로코스트, 인도상의 범죄에는 시효가 없으며 지금도 독일의 수사 당국은 세계 각처에 신

분을 숨기고 살고 있는 나치 범죄자 추궁에 손을 뻗치고 있습니다.

4·3 가해자에 대한 재판은 보복, 원한을 갚는 것이 아닙니다. 정의의 구현, 희생자의 마음의 치료 구제입니다.

생존하는 희생자들에 대한 후유증 치료 등을 포함한 모든 보상은 물론, 정신적인 치유는 가해자가 진심으로 잘

못을 인정하고 사과를 하는 일이며 그 하나의 표현이 재판이기도 합니다.

범죄자가 없는 자리에서 국가적인 양심과 노력을 동원해 진상보고서를 작성했는데 <피고자 본인이 없는 자리에

서 피고자를 대상으로 한 재판을 열어보면 어떨까> 하는 터무니 없는 생각도 해봅니다. 그 때는 물론 피고석에

미국도 앉아있어야 할 것 아니겠습니까.

아무튼 이 자리에서 제가 이러한 농담 섞인 말을 더불어서 할 수 있음은 이제 많이 진전되고 있는 4·3의 덕분이

기도 합니다.

반세기, 인간의 기억을 말살당한 제주 4·3의 세계에 유례없는 기나긴 세월의 반세기.

울통불통하더라도 올곧은 길을 가시는 여러분, 감사합니다.

나이 먹은 나도 뒤처지지 않도록 함께 따라가겠습니다.

2015년 4월 1일

수상 연설

•

17

제1회 제주4 · 3평화상

16

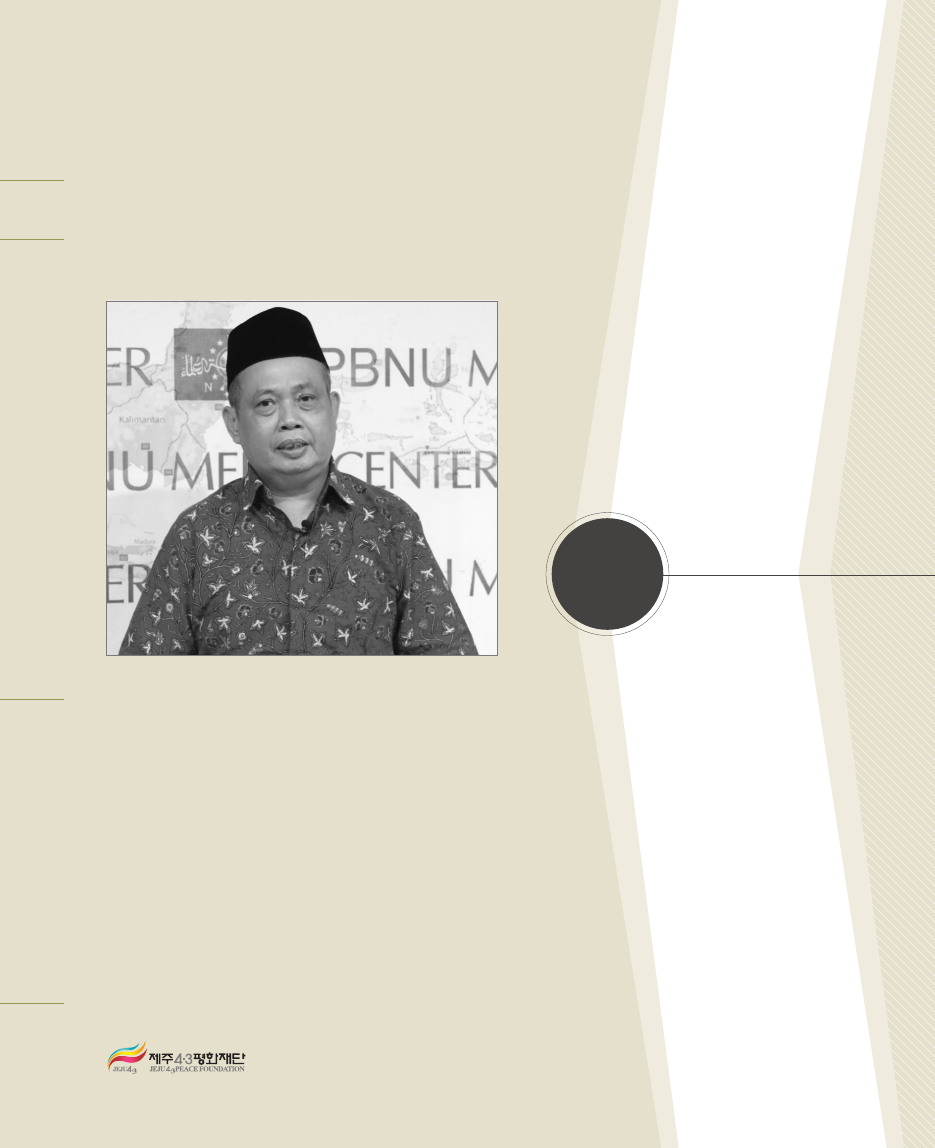

무하마드 이맘 아지즈(1962년생)는

20세기 최대 집단학살 사건으로 알려진 인도네시아의

‘1966년 학살’ 사건의 진상규명과 화해 운동에 앞장선 인

물이다.

수상자는 정치적 탄압으로 50만명이 학살된 것으로 추

산되는 인도네시아 ‘1966년 학살’의 진상을 밝히기 위해

가해자 측을 설득해 피해자 측과의 화해를 이끌어 냈다.

인도네시아는 ‘1966년 학살’ 사건으로 인간 존엄성이 유

린되고 화해 · 상생의 공동체가 와해되었으나 수상자의

노력으로 인도네시아가 평화 · 인권 국가로 발전하는 기

틀을 다졌다.

특별상

수상자

무하마드 이맘 아지즈

(Muhammad Imam Aziz)

18

이맘 아지즈는 1965년~1966년에 인도네시아 군부와 이슬람단체 등에 의해, 그 당시 합법 정당이

었던 공산당(PKI)의 당원들과 동조자 50만 여명(학계 추정)을 살해한 ‘1966년 학살’ 사건의 진상규

명과 가해-피해자들 간의 화해, 그리고 와해된 공동체의 복구를 사명으로 하는 인권단체 ‘샤리깟

(Syarikat)’을 2000년에 창설해 성공적으로 운영했다.

‘1966년 학살’ 사건을 주도한 군부의 핵심인물이었던 수하르토(Suharto) 대통령이 1998년에 퇴진하

자, 수상자는 ‘샤리깟(Syarikat)’을 통해 ‘1966년 학살’의 진상조사를 벌여 인도네시아의 여러 도시에

서 학살 사건과 관련된 많은 자료를 수집해 검증하고 前 공산당원과 키아이(kyai. 이슬람 학자 · 공

동체 지도자)의 서명을 받으면서 화해운동을 전개했다.

수상자는 가해 집단인 이슬람단체 NU(Nahdlatul Ulama)를 설득해 함께 화해 프로세스를 전개했다.

화해 프로세스에서는 학살에 가담했던 NU 회원들과 학살 피해자들 사이의 회합을 여러 도시와 지

방에서 열고, 이 회합에서는 종일 학살 사건 피해자들의 증언을 청취한 후 회합을 마칠 때 가해자들,

특히 NU의 가해 청년들에 대한 용서를 구했다.

특히 압둘라만 와히드(Abdurrahman Wahid) 인도네시아 대통령이 이 운동을 적극 지지하고, 당시

NU 의장 자격으로 피해자들에게 과거 NU 회원들의 만행을 공식 사과하기에 이르렀다.

- ‘1966년 학살’희생자들과 가족들은 차별법(discriminatory law)으로 인해 취업이 허용되지 않았고,

낙후하고 건조한 지역에서 극빈 생활을 하고 있었다. NU 회원들은 이들 건조 지역에 수도관을

보수 · 매설하는 ‘청정한 물 프로젝트’를 실행했다.

- ‘1966년 학살’ 피해자들에게 무료 건강 검진을 비롯해, 침술 및 마사지요법 등 대안의학 서비스

를 무료로 제공하는가 하면, 특히 피해 여성들을 대상으로 카운슬링을 통해 트라우마(trauma)를

치료했다.

- 학살 피해자들이 기계 정비소와 같은 소기업을 세울 수 있도록 자본을 지원해 주고, 여러 형태

의 협동조합을 결성할 수 있도록 대출을 알선해주었다.

- 희생자들과 가족들을 위하여 연극과 다양한 예술 행사를 마련해 화합 환경을 조성해나갔다.

수상자는 ‘1966년 학살’ 사건의 진상조사와 화해 활동을 수록한 「루아스(RUAS)」라는 격월간지를 발

행해 국회를 비롯한 주요 기관과 전국에 배포하여 참상의 실상을 알리고 화해운동의 성과를 높였다.

또한 ‘메네무칸 켐벌리 인도네시아’(진실규명보고서)를 주도적으로 발행하여 ‘1966년 학살사건’의

진실을 규명하는데 결정적인 자료를 제공했다.

수상자 공적

19

•

제1회 제주4 · 3평화상

18

안녕하십니까, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

샬롬.

이 자리를 빌어 상을 제정하신 이문교 제주4·3평화재단 이사장님, 저를 후보로 선정해주신 제주4·3평화상 실무진 여러분, 저를

수상자로 선정해주신 제주4·3평화상 위원분들, 그리고 제주4.3평화상 시상식을 개최하신 모든 분들께 감사말씀을 드립니다. 또한

저희 동료들, 팀원들, 가족분들께도 감사드립니다.

이들이 없었다면 제가 이런 영광을 누리지 못했을 것입니다.

신사 숙녀 여러분.

제주4·3평화재단의 헌신이 없었다면 제가 이 특별한 자리에서 여러분들께 이런 말씀을 드릴 수 없었을 것입니다. 또한 “화해와

세계 평화”를 주제로 하는 제주 4·3평화상 수상자로 선정된 것은 제게 큰 영광입니다.

제가 수상자로 선정됐다는 사실을 알았을 때 무슨 일인가했었던 사실을 인정해야겠군요. 제가 저의 동료들, 그리고 샤리카트 인

도네시아 (인도네시아 인권보호를 위한 이슬람교학자협회) 네트워크와의 협력 결과가 아직 결실을 맺진 못했다는 생각이 듭니다.

그러나 이 상을 수상한 게 정말 즐겁다는 걸 숨길 순 없다는 사실을 인정하겠습니다.

이 상은 또한 지난 반세기 동안 “인류애의 파괴”로 인해 고통을 받은 인도네시아인들에게 행복으로 다가갈 것입니다. 그러므로

개인적으로 이 영광스럽고 과분한 상을 피해자들께 바치겠습니다. 그들이야말로 이 상을 수상할 자격이 충분하다고 확신합니다.

신사 숙녀 여러분.

1965년9월30일 이후로 인도네시아 사회는 송두리째 바뀌었습니다. 50년 전 새벽, 대통령 경호대가 일곱명의 육군 장성을 사살했

습니다. 그리고 다음날, “장군위원회”의 쿠데타에서 “대통령을 구하라”는 이상한 기치를 내걸고 정권 이양을 부르짖던 한 육군 중

령이 등장했습니다.

그 비극은 여전히 미궁에 빠져 있으며 현재까지도 논란의 여지가 있습니다. 대부분의 인도네시아인들은 이 사건이 쿠테타인지,

아니면 군에서 일어난 드라마인지를 놓고 논쟁중입니다. 실제 어떤 일이 있었는가는 아무도 모릅니다.

수카르노 대통령은 이 사건을 “바다에 물 한 방울 떨어뜨린 것”이라 말했습니다.

놀랍게도, 살해된 장군들의 장례식을 엄수했던 1965년10월5일 한 새로운 군인이 부대원의 “면”을 살리자는 말과 함께 점점 중요

한 역할을 차지하게 됩니다.

대통령에게 보다 큰 의무를 요청하면서 모든 사안을 인도네시아공산당으로 돌리기 시작합니다. 공산당 지도자들은 1965년 9월

30일의 유혈사태를 “사주”했다고 이야기합니다. 언론을 통제하면서 자신의 입맛에 맞는 뉴스만을 내보내기 시작합니다.

공산당 박멸 작전이 개시됐습니다. 공산당에 협력하는 세력이나 당원들을 상대로 한 학살이 인도네시아 전역에서 일어났습니다.

이상하게도, 이런 학살은 국민들 사이의 갈등을 조장하기 위한 것이었습니다. 그 결과 수천 명, 아니 수백 만명의 목숨을 앗아간

사건에 대해 그 어떤 정당도 책임을 지지 않고 있습니다.

대량 학살에 관한 책임 소재는 여전히 불분명합니다. 그러나 다음 사고를 보면 이런 대량 학살에 관한 책임이 누구에게 있는지가

신의 가호가 함께 하시길 - 무하마드 이맘 아지즈 (제주4·3평화상 특별상 수상자)

20

수상 연설

분명히 나옵니다. 분명, 이 비극의 책임은 수하르토 중령의 명령에 따라 이뤄진 사회질서 정화운동에 협력한 새로운 기구가 갖고

있습니다.

이 기구는 공산당으로 의심되는 사람들을 감시하여 사상의 정도를 결정한 후 여러 등급으로 나눴습니다 (A, B, C, D). A등급으로

분류된 사람들은 특별 “군사법원”에서 재판을 받고 대부분 사형이 집행됐습니다. B등급으로 분류된 사람들은 수용소에 억류되어

강제노동을 한 반면 C등급으로 분류된 사람들은 고문을 당하고 지역 교도소에 수감됐습니다. D등급으로 분류된 사람들은 위에

언급한 사람들과 가족 또는 고용 관계에 있었기 때문에 감시를 받았습니다.

신사 숙녀 여러분.

위에 언급한 사건이 발생하던 당시 전 세 살 어린애였습니다. 저희 부모님은 자바 중부 북해안의 마을에 살고 있었습니다. 제가

살던 곳에서 자바까진 약 500km 정도 떨어져 있었습니다. 라디오말고는 세상 소식을 접할 수도 없었고 그나마 라디오의 음질도

아주 열약했습니다. 그럼에도 불구하고 수많은 사람들은 이러한 정보원인 라디오를 듣기 위해 모였습니다.

어느 날 아침, 같이 살던 한 농부가 머리에 피를 흘리며 오는 모습을 보고 가족들은 혼비백산했습니다. 분명 그 농부를 공산당원

이라 생각한 마을 간부 중 하나가 고문을 한 것이었습니다. 그 사건이 있고나서 우린 그를 다신 볼 수 없었습니다. 저희 어머니는

그 사건 이후로 큰 충격을 받으셨고 그 간부는 저희 친척들을 괴롭혔습니다. 그가 죽을 때까지 어머니는 말도 섞으려하지 않았습

니다.

마을에 공산당 동조자들이 있었지만 이들 또한 자카르타에서 있었던 9.30 사태로 인해 경악을 금치 못했습니다. 마을에서 살인은

일어나지 않았지만 한 집이 불에 탔으며 그 잔해는 수 년간 제 마음 속에 큰 상처로 남아 있었습니다. 그러던 중 제 시선을 끄는

일이 일어났습니다. 이웃 중 한 명이 늘 저희 집에 와서 아버지에게 코란을 읽고 기도를 드리자 말했습니다. 이런 와중에 그는 자

신은 공산당원이 아니라 무슬림이란 메시지를 던졌습니다. 아버지는 그를 잘 대해줬습니다.

그 후 몇년 간 공산당에 대한 대화는 거의 없었지만 변화의 수레바퀴는 멈추지 않았습니다. 인도네시아의 “신 질서” 체제가 선거

를 통해 집권하게 된 것이 1971년이었습니다. 군의 권력은 “골롱간 카르야” (골카)라는 당으로 옮겨갔습니다.

저희 가족, 그리고 이웃의 이슬람 커뮤니티는 골카당의 경쟁당인 “나흐다툴 울라마”당을 지지했습니다.

선거 전, 군부가 마을에 들어와 자신의 무력을 뽐내면서 마을을 "돌아다녔"습니다. 또한, 갑자기 사라진 저희 할아버지를 포함, 울

라마당 당원들을 잡아갔습니다.

알고보니 할아버지는 체포되어 집이랑 그다지 멀지 않은 군 본부에 수감됐었습니다. 이런 사건들이 일어나던 당시 전 초등학생에

불과했습니다. 어떤 일이 있었는지 도무지 알 길이 없었습니다.

어릴 때 있었던 모든 일들은 제가 IAIN 요기카르타에서 역사를 공부하던 시절에 계속 떠오르기 시작했습니다. 이렇게 큰 사건이,

수 천명에서 수백 만명의 목숨을 앗아갔던 이런 사건이 전혀 일어나지 않았던 것처럼 무시되고 있다는 사실을 도무지 이해할 수

없었습니다.

보다 이해할 수 없던 것은 대량학살과 관련된 나흐다툴 우르마당과 그 지도자를 포함한 이슬람 커뮤니티였습니다. 그러나 이런

학살은 나라를 “보호”하기 위한 “영웅적인” 행동으로 비춰졌습니다.

수상 연설

•

21

제1회 제주4 · 3평화상

20

분명 우리 맘 속에 잘못된 무언가에 대한 질문입니다. 우리 중 일부 (나흐다툴 울라마 사람들)는 전쟁에서 공산당원들을 “무찌른”

후 나머지 공산당원들과 마찬가지로 고문을 받고 살해됐습니다.

저는 이 문제를 요기야카르타의 NU연구소 동료들과 논의하기 시작했습니다. NU가 공산당과의 싸움에서 큰 역할을 했다는 '믿음'

이 커져가고 있다는 사실에 의문을 제기했습니다. 제 생각에 이런 “믿음”은 특정 이해 당사들을 위해 조작된 것이라 생각합니다.

그렇다면 “어떤 종류의 이익이며, 누구의 이익이었을까요?” 이런 질문은 정치체제 변화가 일어날 때까지 지속됐었습니다. 1998년

인도네시아의 전제 군부정권이 막을 내리고 민주주의가 정치개혁이라는 새로운 미래를 열어갈 것이란 희망이 생겨났습니다.

나흐다툴 울라마에서 개혁시대 이전부터 보다 나은 인도네이사를 위해 민주주의와 인권을 주장했습니다. 그러나 비판적인 대중

들은 우리의 의도를 호도했었습니다. 이들은 NU가 공산당으로 지목받아 처형된 수 많은 사람들에게 “역사적인 빚”을 지고 있다

고 생각했습니다.

인도네시아 전 대통령이고 나흐다툴 울라마의 의장이었던 압둘라함 와히드가 희생자 가족들에게 공개적으로 사과했을 때 몇몇

인도네시아 사람들은 회의적인 반응을 보였었습니다. 불행히도 와히드 전 대통령의 사과문 발표는 대통령 탄핵의 이유 중 하나가

됐습니다.

비슷한 경험을 했던 몇몇 친구들과 50년 전에 일어났던 일들에 대해 조사를 시작했습니다. NU 커뮤니티와 희생자 모두가 과거를

고쳐나가고 있으며 모든 편견을 버리고 결국 삶 속에서 평화를 찾아가고 있습니다. 나흐다툴 울라마의 인사들을 만나 희생자를

기리고 존중한다는 의사를 전달했습니다. 동시에 이 사건, 그리고 우리의 느낌과 생각 등 기억을 풀어나가기로 노력했습니다.

좋은 증인이 되기로 노력하고, 모든 이야기를 기록했으며 이야기를 모아 하나로 완성시켰습니다. 자바와 발리 중 인구가 많은 네

곳의 35개 구역을 방문했습니다. 살인, 고문, 성고문 및 기타 인간의 삶을 피폐하게 만드는 학대 등에 관한 “잔인한” 이야기를 듣

기 전까진 어떤 것도 상상할 수 없었습니다.

우리의 연구 결과는 문명화 된 사회의 이미지와는 배치된 것이었습니다. 인터뷰를 하고 희생자들가 함께 있었던 대부분의 친구들

은 그 이야기에 깊은 감명을 받았습니다. 이들 중 일부는 여성 피해자의 이야기를 듣고 실신하기도 했습니다.

희생자 중 일부가 요기아카르타에 와서 스스로 자신들에 관한 이야기를 털어놨습니다. 끔찍한 경험을 나누는 것 자체가 힘들고,

희생자 중 일부는 이야기를 꺼내기 전부터 눈물을 흘리는 모습 등을 봤습니다.

희생자들에게 자신의 이야기를 공개적으로 밝혀달라 설득할 때까지 수 년간은 비밀리에 작업을 했습니다. 이들의 이야기를 모으

고, 검증하여 RUAS에 출판했습니다. 또한 이들의 이야기 중 일부를 전기 또는 다큐멘터리 영화로 제작하여 1965년에 정확히 어

떤 비극이 일어났는지를 이해할 수 있도록 했습니다. 또한 나흐다툴 울라마의 인사들과 희생자간의 회의를 기획하기 시작했습니

다. 마을에서 도 수준까지 작업을 확장하였습니다. 희생자와 NU 사이의 만남을 통해 수십 년간 알지 못했던 이야기들이 터져나왔

습니다.

NU 회원 중 한 명은 자신이 농부로 변장한 군인에게 잡혀갔었다는 이야길 했습니다. 잡혀간 후, 훈련을 받고 살인을 하라는 명령

을 받았습니다. 명령을 거부하면 죽는 거 말고는 방법이 없었기 때문에 어쩔 수 없었습니다.

대부분의 희생자들은 이들을 체포하여, 고문하고 감옥에 넣은 것은 군, 경찰, 지역 관료라고 주장했습니다. 이러한 “청소”는 모든

정부관청, 대학, 심지어 민간기업에서도 이뤄졌습니다. 토지 및 가옥과 같은 재산 몰수는 물론, 공직과 행정직에서도 쫓겨난 이들

22

은 바로 공산당으로 “의심되는” 사람들이었습니다. 교사들은 수업을 그만뒀습니다. 학생들은 공부를 그만뒀습니다. 쓰레기같이

가치가 없는 삶을 살게 됐습니다.

공산당으로 낙인이 찍혔기 때문에 생명을 앗아가고 재산을 몰수해간 것이 중요한 게 아니란 사실이 보다 분명하게 나타나고 있습

니다. 국가 지도자들의 명령에 따라 계획된 것이었습니다. 그렇기 때문에 우리에게 영웅이라는 이상한 칭호가 붙게 된 것입니다.

마치 우리가 “살인자”가 된 것이 자랑스럽단 말로 들립니다.

결국 영웅주의란 단순히 권력을 갖고 있는 것으로 보입니다. 영웅주의를 정치적으로 내세워 이 세계를 흑과 백으로 나누고, 우리

아니면 적으로, 영웅과 악당으로 구분하고 있습니다. 무엇보다 인간이 권력 쟁취를 위한 단순한 도구로 전락했습니다. 이제 정치

적 통제를 위한 수단으로, 주어진 “인간의 존엄”에 대한 테러로 살인과 고문을 자행했다는 사실은 분명합니다.

신사 숙녀 여러분.

50년 전 이런 인류애에 대한 비극이 일어났지만 인도네시아 정부는 여전히 이 문제를 해결하고 밝히려는 의지는 없어 보입니다.

정치 또는 이데올로기적 문제로 간주하기 때문이며 다른 말도 안 되는 변명으로 일관하고 있기 때문에 그렇습니다. 직선제로 당

선된 대통령은 그러나 이 문제를 해결하려는 의지가 없어보이는 게 분명합니다.

15년 전 개혁시대 이후, 과거의 인권침해 사건에 대한 해결 의지와 진척은 없었습니다. 개혁시대 초기 인권법이 발표되고 다음 해

인권법원에 관한 법률이 제정되었습니다. 그러나 이 두 법을 활용한 인도네시아의 인권 침해 사례 조사는 전혀 이뤄지지 않았으

며, 특히 1965년 있었던 참사에 대해선 전혀 없었습니다. 2014년‘진실과 화해 위원회에 관한 법률’이 제정됐으나 공포 전 헌법재판

소에서 각하 결정을 내렸습니다. 현재까지 이 법의 대체법안은 없는 실정입니다. 다양한 법률이 구색 맞추기에 불과하다는 게 현

실입니다.

공포가 사회를 계속 잠식해가고 있는 건 부정할 수 없는 사실입니다. “공산주의의 잠재적 위험을 인식하라” “새로운 공산주의를

인식하라” 는 슬로건이 공포를 확산시키고 있습니다.

오래된, 그리고 나약한 희생자들에게 잘못된 정책이 펼쳐지고 있습니다. 제가 늘 포럼에 설 때마다 하는 이야기입니다. 그리고 우

리는 심각한 인권 침해로 인해 고통받고 있습니다.

마지막으로, 저에게 인도네시아에서 일어났던 인권 비극과 유사한 사례를 공부할 수 있도록 해주신 제주 4·3평화재단에 진심어

린 감사의 말씀 드립니다.

그러나 한국 정부와 국민들은 정치, 그리고 이데올로기의 장벽을 넘어설 수 있었으며 인권을 이뤄냈습니다.

인류는 인간 그 자체로 존경받아야 합니다. 이러한 원칙은 어떤 권력집단으로부터도 침해되어선 안 됩니다. 그리고 이러한 목표

를 성취하기 위해 지속적으로 인권신장 운동을 펼칠 것입니다.

감사합니다

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabakatuh.

신의 가호가 함께하시길!

2015년 4월 1일 제주에서

수상 연설

•

23

제1회 제주4 · 3평화상

22

24

제주4·3평화재단은 오랜세월 전국적으로 심각한 사회 갈등을 일으켰던

4·3사건을 슬기롭게 해결하고 있는 제주민의 평화정신을 국제 사회의

보편적 가치로 확산하고자 제주4·3평화상을 제정하였습니다.

제주4·3평화상은 4·3사건의 진상규명에 공헌했거나 인류평화, 민주발전, 인권신장, 사

회통합에 공헌한 국내외 인사에게 수여합니다.

이상의 실행을 위해 4·3평화재단은 2014년 6월 제주4·3평화상 운영규정을 제정하고,

이 규정에 따라 4·3평화상위원회와 4·3평화상 실무위원회를 구성했습니다.

4·3평화상 실무위원회는 2014년 7월부터 11월까지 국제적으로 평화 · 인권운동에 헌신

한 25명의 공로자를 선별하여 공적을 검증했습니다. 실무위원회는 심사 결과에 따라

2014년 11월 유공자 가운데 본상 수상 후보자 3명과 특별상 수상 후보자 3명을 선정하

여 4·3평화상위원회에 추천했습니다.

제주4·3평화상위원회는 2014년 12월 수상 후보자 6명을 엄정하게 심사하여 4·3평화상

수상자로 재일 평화인권운동가 김석범(金石範) 선생님과, 인도네시아 국민통합을 이루

어낸 인도네시아 NU이사회 의장 무하마드 이맘 아지즈(Muhammad Imam Aziz) 선생님

을 최종 수상자로 선정했습니다.

제주4·3평화재단은 지난 1월 현지 방문하여 수상자들로부터 수상 승낙을 받고 수상자

를 확정지었습니다.

4·3평화상은 2년에 한번씩 격년제로 시상하며 수상자에게는 특별히 제작된 상패와 상

금을 수여합니다.

상패는 홍익대학교 안상수 교수님이 디자인했고 상금은 4·3평화상 5만불, 특별상 1만

불을 수여합니다.

경 과

보 고

24 • 25

제1회 제주4 · 3평화상

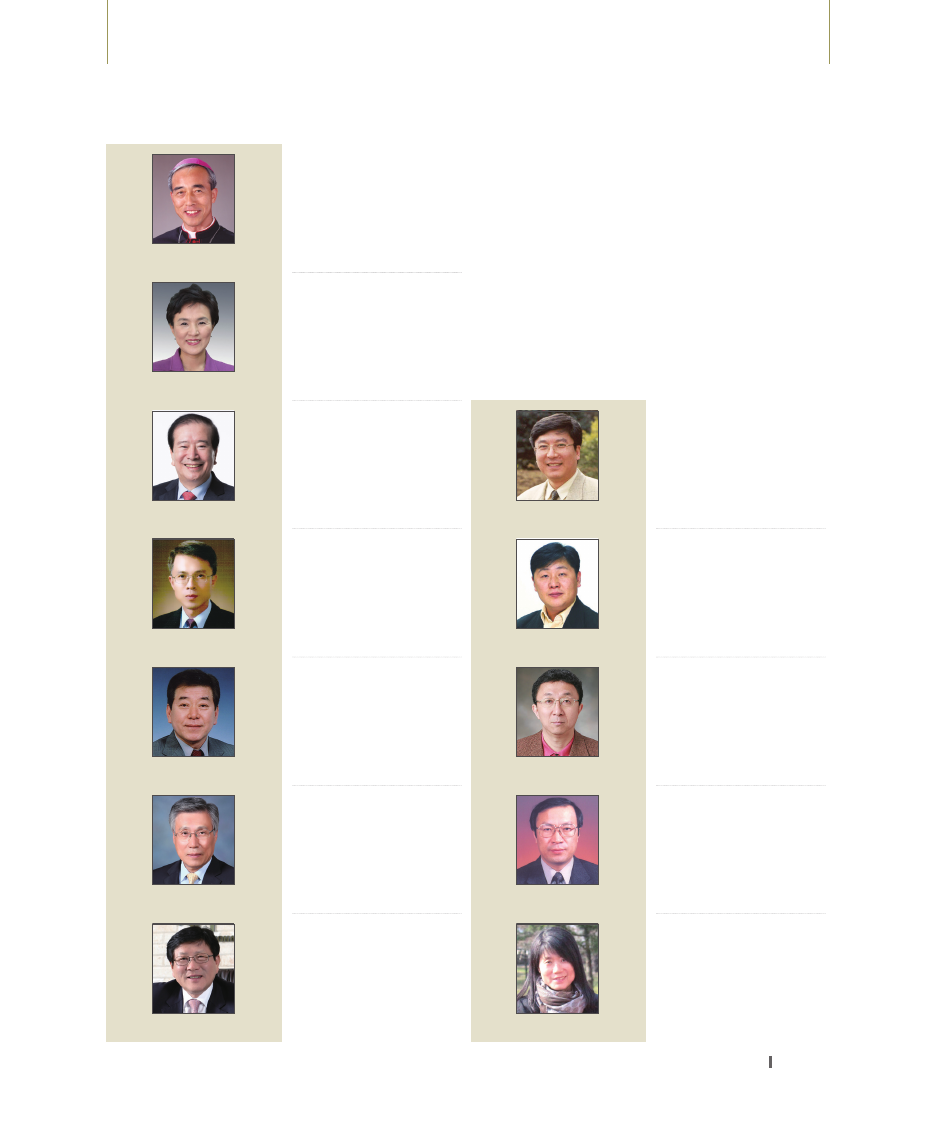

•천주교 제주교구 교구장

•한국천주교 주교회의 의장(전)

•가톨릭대학교 총장(전)

•법무법인 원 고문변호사

•법무부 장관(전)

•외교통상부 여성인권 대사(전)

•제주국제자유도시개발센터

이사장

•제주도 행정부지사(전)

•행정자치부 4·3사건처리지원

단장(전)

•현)제주대학교 법학대학원 교수

•전)제주대학교 법학전문대학원장

•전)제주참여환경연대 대표

•변호사

•제주지방변호사협회 회장(전)

•제주도소청심사위원회 위원(전)

•현)제주4·3평화재단 추가진상

조사단장

•전)제주대학교 4·3연구교수

•전)제주4·3연구소장

•연세대학교 정치외교학과 교수

•외교통상부 국제안보대사(전)

•동북아시대위원회 위원장(전)

•현)제주한라대학교

방송영상과 교수

•현)제주4·3실무위원회 위원

•다큐멘터리 감독

•노근리국제평화재단 이사장

•노근리평화연구소 소장(현)

•동아시아 민주평화인권네트

워크 위원

•현)제주평화연구원 연구위원

•전)제민일보 정치부장

•전)제민일보 청와대 출입기자

•제주대학교 총장

•제주발전연구원장(전)

•제주권광역경제발전위원회

부의장(전)

•현)제주대학교 재일제주인센터

연구위원

•전)제주민예총 지회장

•전)제민일보 편집부국장

위 원

실무위원

강 우 일 위원장

강 금 실 위원

김 한 욱 위원

고 호 성 위원장

문 성 윤 위원

박 찬 식 위원

문 정 인 위원

김 동 만 위원

정 구 도 위원

진 행 남 위원

허 향 진 위원

허 영 선 위원

제주4·3평화상위원회

26

상패 설명

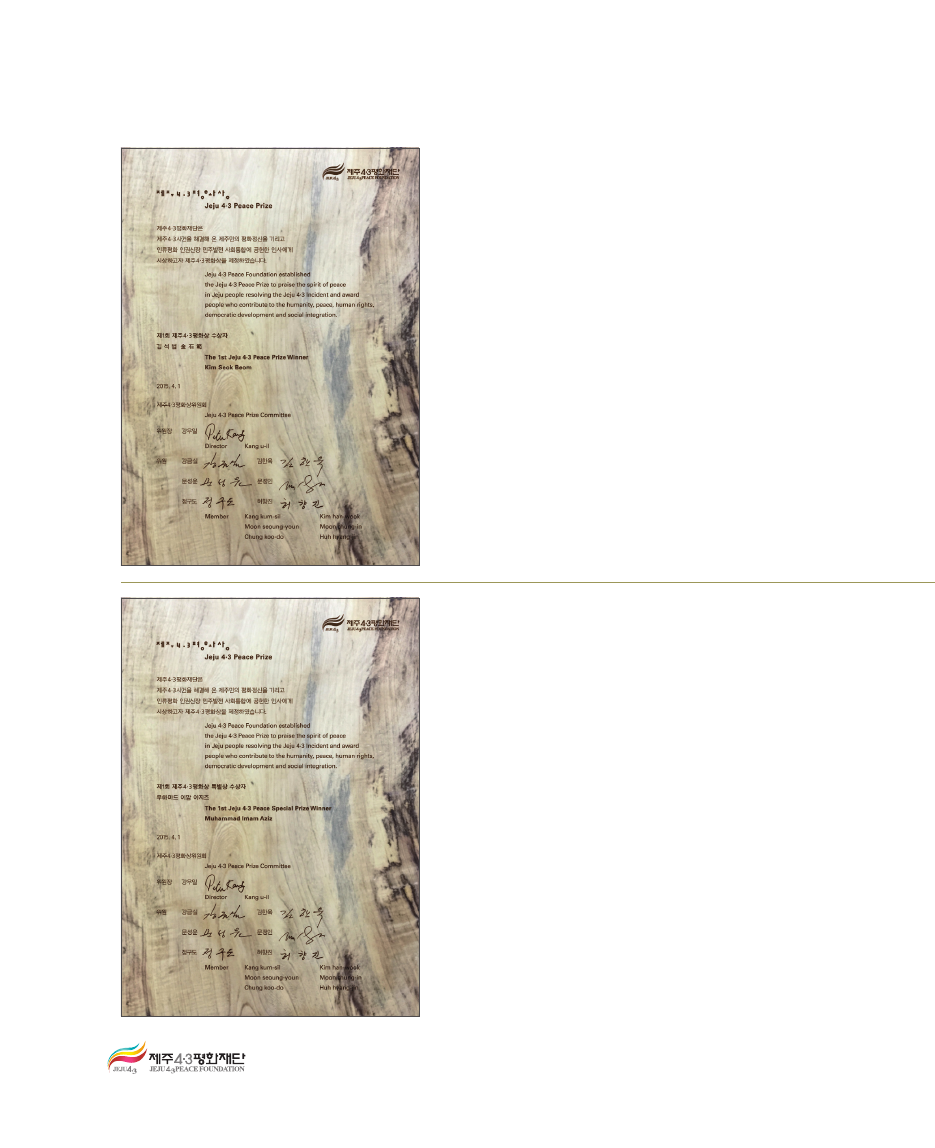

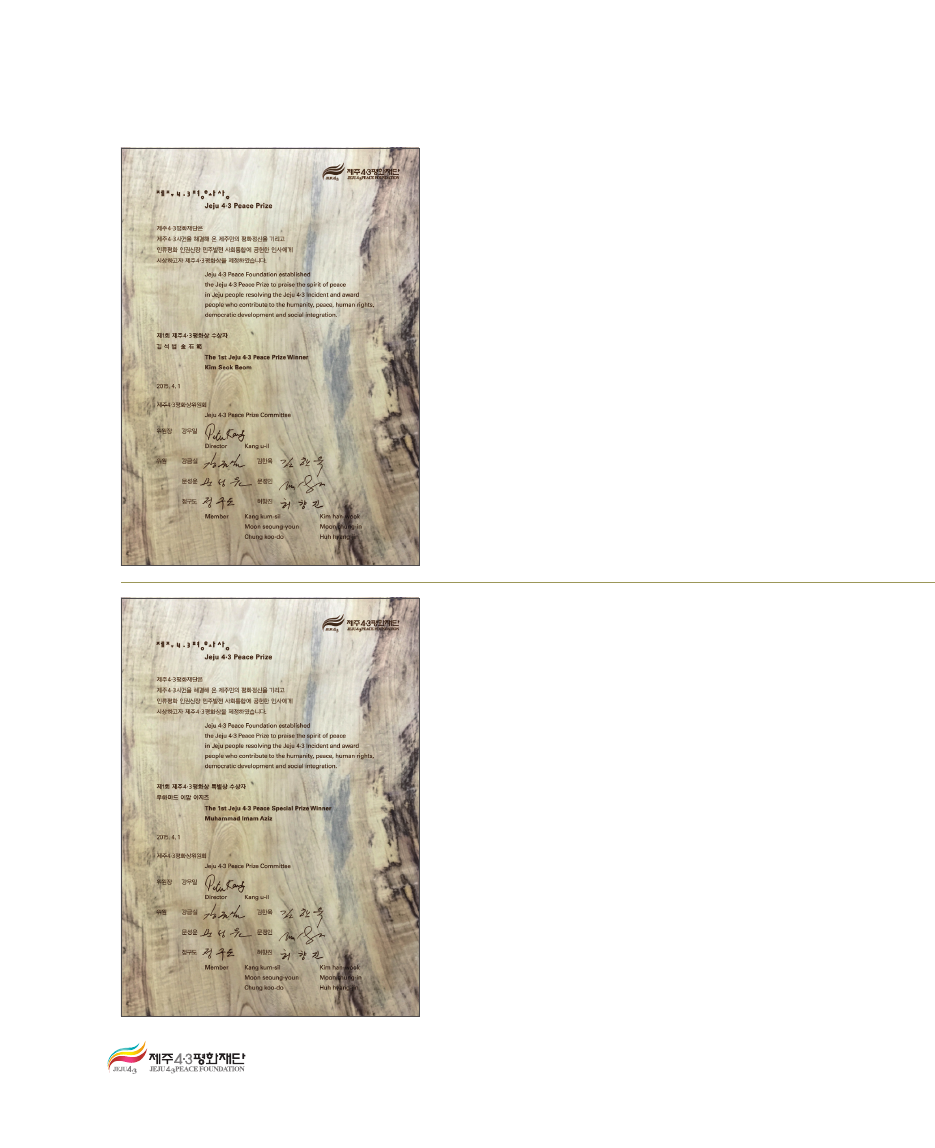

제주4·3평화상

Jeju4·3Peace Prize

제주4·3평화재단은

제주4·3사건을 해결해 온 제주민의 평화정신을 기리고

인류 평화 인권 신장 민주 발전 사회 통합에 공헌한 인사에게

시상하고자 제주4·3평화상을 제정하였습니다.

제1회 제주4·3평화상 수상자

The 1st Jeju4·3Peace Prize Winner

김 석 범

kim Suk Bum

2015. 4. 1

제주4·3평화상위원회

위원장 강우일

위 원 강금실 문정인

김한욱 정구도

문성윤 허향진

제주4·3평화상

Jeju4·3Peace Prize

제주4·3평화재단은

제주4·3사건을 해결해 온 제주민의 평화정신을 기리고

인류 평화 인권 신장 민주 발전 사회 통합에 공헌한 인사에게

시상하고자 제주4·3평화상을 제정하였습니다.

제1회 제주4·3평화상 특별상 수상자

The 1st Jeju4·3Peace Prize Winner

무하마드 이맘 아지즈

Muhammad Imam Aziz

2015. 4. 1

제주4·3평화상위원회

위원장 강우일

위 원 강금실 문정인

김한욱 정구도

문성윤 허향진

26 • 27

제1회 제주4 · 3평화상

‘멋지음’, 안상수 교수作

상패의 제목은 ‘멋지음’이고 글자체는 ‘이상체’로 디자인되었다.

41.3 X 29.8cm 두께 2.5cm

안상수 교수

상패의 자재는 팽나무(Celtis) 원목이다.

팽나무는 500년 이상의 장수목으로써 다산과 풍요 안녕을 상징하고

오래전부터 신목으로 인식되어 온 민족식물이다.

제주의 마을 마다 상징목으로 사랑을 받으며 자라고 있으며 마을 주

민들은 이 나무 그늘에 모여 정보 교환, 소통, 협의를 함으로써 제주

의 아고라 역할을 했다.

제주4·3의 역사를 주민과 함께 지켜보았고 4·3당시 불타거나 총상

을 입고 쓰러진 나무도 많다.

상패 ‘멋지음’은 시각디자이너 안상수의 작품이다.

안상수는 1985년 안상수체를 디자인해 한글 글꼴의 탈네모 흐름을 주도했

으며, 이후 이상체, 미르체, 마노체 등을 선보였다. 안그라픽스 대표, 국제그

래픽디자인단체협의회 이코그라다(Icograda) 부회장 등을 지냈고, 2007년

독일 라이프치히시가 수여하는 구텐베르크상을 받았다.

2012년, 20여 년간 교수로 재직하던 홍익대를 그만 두고, 파주출판도시에

독립 디자인학교인 ‘파티(PaTI, 파주타이포그라피학교)’를 세우고 이를 키우

는데 힘쓰고 있으며, 디자인 활동을 왕성하게 하고 있다.

상패명

규격

재질

작가

28

제주4·3

평 화 상

개

요

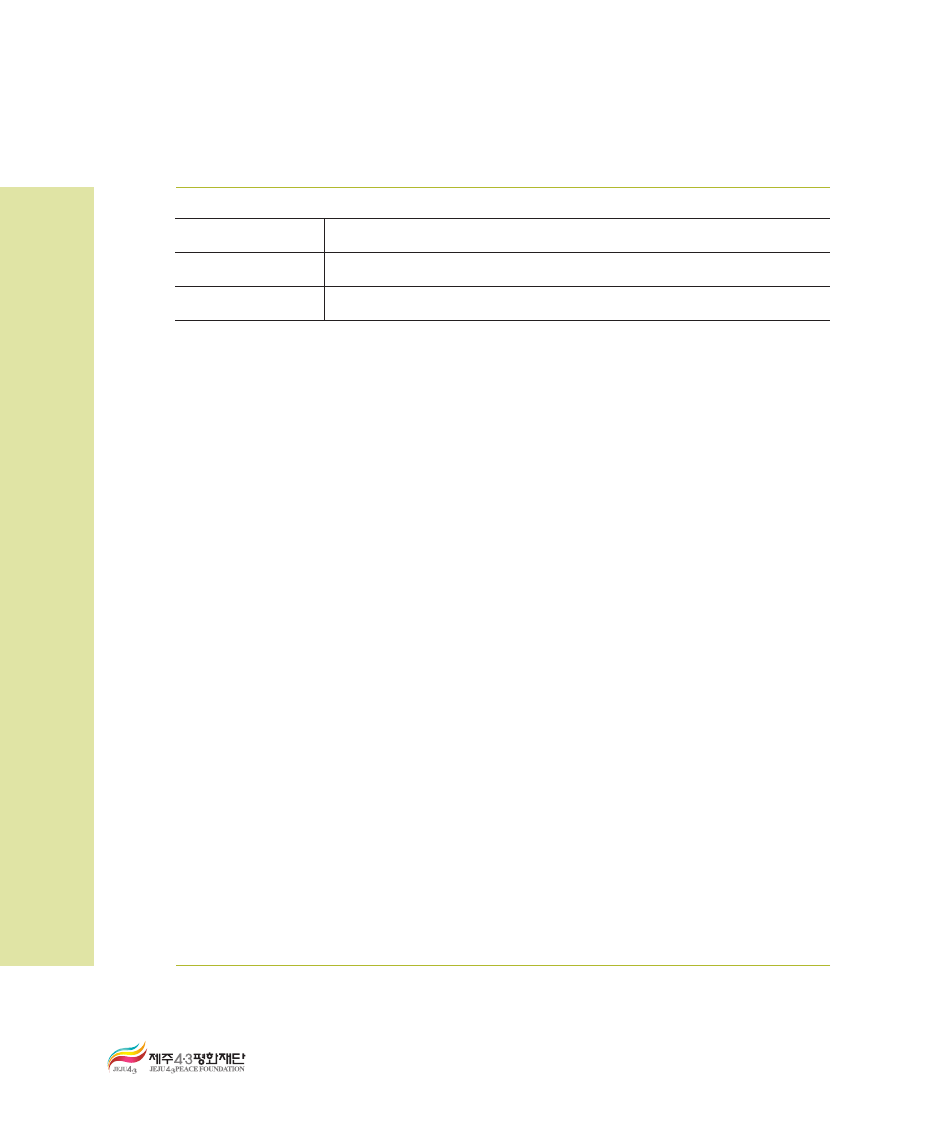

1. 제주4·3평화상 개요

시상식

◦ ‘제주4·3평화상’은 한국 현대사에서 가장 규모가 크고 처참한 제노사

이드인 제주4·3사건을 화해와 상생의 신념으로 해결한 제주민의 평

화정신을 선양하기 위해 공익법인인 제주4·3평화재단이 제정한 상임.

◦ 수상 대상자는 제주4·3사건의 해결에 기여했거나 인류 평화, 인권 신

장, 민주 발전, 사회 통합에 공헌한 국제적인 인사를 선정 시상함.

◦ 상의 분야는 △제주4·3평화상과 △제주4·3평화상 특별상으로 구분

되어 있으며 시상은 격년제로 시상함. 제1회 시상은 2015년 4월 1일 제

주에서 행함.

◦ 제주4·3평화상 기구는 제주4·3평화상위원회(7명)와 제주4·3평화상실

무위원회(5명)로 구성되어 실무위원회가 유공자 3배수를 추천하고 위

원회가 추천된 후보자를 심사하여 수상자를 최종 선정함.

◦ 2015년 제1회 수상자는 제주4·3사건진상규명 운동을 국제적으로 전개

한 일본국 거주 김석범(金石範)씨를 4·3평화상 수상자로, 인류평화와

인도네시아 국민 통합에 기여한 Mahammad Imam Aziz씨를 특별상

수상자로 선정함. 본상 수상자에게는 상패와 상금 50,000$, 특별상 수

상자에게는 상패와 상금 10,000$을 시상함.

◦ 시상식에는 수상자 부부를 동시 초청하며 초청 경비는 제주4·3평화

재단이 부담함.

◦ 시상식에는 수상자가 수상연설(20분)을 하고, 수상자 프로필 소개, 축

하공연 등의 프로그램으로 진행됨.

일 시 : 2015년 4월 1일(수) PM 5시

장 소 : 대한민국 제주특별자치도 제주시 제주KAL호텔(2층 그랜드룸)

참 석 : 평화 · 인권 · 민주화운동 관련 인사와 지역 주요 기관장

28 • 29

제1회 제주4 · 3평화상

◇ 사건의 개요

◦ 대한민국이 1945년 8월 15일 일본 식민지에서 해방되고 미국 군정이 실시되던 1947년 3월 1일 대한민국 독립운동기념

일을 맞이하여 제주시 북초등학교에서 기념행사를 마친 군중과 경비 경찰이 충돌하여 경찰의 발포로 시민 6명이 사

망하는 사건이 발생함.

◦ 이후 제주도민과 공무원이 이 사건에 항의하며 총파업(3 · 10총파업)에 들어갔고 미군정은 외부 경찰을 증원 파견시켜

사태를 진압하도록 했으나 경찰은 시민 2,500명을 파업 주동자로 검거 구금하고, 린치사건으로 3명이 유치장에서 사

망하자 사태는 더욱 악화됨.

◦ 이러한 사회 분위기의 호응을 얻기 위한 좌익계열 단체인 남로당 무장대는 1948년 4월 3일 제주도내 경찰관서 12군데

를 습격, 방화하면서 무장봉기가 일어남.

◦ 미군정은 악화된 사태를 진압하기 위해 군·경과 반공 민간단체인 서북청년회를 증강 제주에 파견하여 강압적인 진압

작전을 전개함.

◦ 1948년 11월 17일에는 대한민국 정부가 제주지역에 계엄령을 선포하고 중산간 마을(해발 300m 이상 한라산 근접 마을)

을 철수 시켜 가옥에 방화하고 양민을 검거 학살하는 초토화 작전을 전개함.

◦ 이 사건은 1954년 9월 21일 한라산에 도피했던 무장대가 완전히 검거됨으로써 종료됨.

◦ 8년 동안 진행된 이 4·3사건으로 제주도민 25,000명~30,000명이 토벌대에 의해 희생되고, 중산간 마을은 황폐되

었음.

- 사망자로 신고 되어 확인된 희생자는 14,231명임.

◇ 4·3사건 진상규명과 성과

◦ 제주4·3사건진상규명 운동은 4.19혁명 직후 시작되었으나 군사정부에 의해 탄압되어 40년 동안 거론하지 못했음.

◦ 1987년 대한민국의 민주화운동 이후 4·3사건 진상규명운동이 전국으로 확산되었으며 그 해결을 위한 특별법 제정,

4·3사건 진상조사 보고서 채택, 국가 공권력의 과잉진압에 대한 대통령 사과, 4·3희생자 추념일의 국가기념일 지정

(2014년 3월) 등의 해결 성과를 얻고 있음.

◦ 4·3해결 성과

2000. 1. 12.

제주4·3사건 진상규명 및 희생자명예회복에 관한 특별법 제정(법률 제6117호)

2003. 10. 15.

제주4·3사건 진상조사보고서 확정

2003. 10. 31.

대통령 사과메시지 발표

2002. ~ 2009.

제주4·3평화공원 조성(1~2단계 사업)

2. 제주4·3사건

2002. ~ 2014.

4·3사건희생자 · 유족확정 - 희생자 14,231명, 유족 59,225명

2008. 10. 16.

(재)제주4·3평화재단 설립

2014. 3. 24.

4·3희생자추념일 법정기념일 지정

◦ 제주4·3사건의 평화로운 해결은 피해 입은 제주도민들이 가해자를 용서하고 세계 평화의 섬으로 선포된 제주도의 전

통적인 평화정신을 미래 지향적으로 선양하여 인류 평화와 인권 신장에 기여하려는 의지를 발휘한 결과임.

◦‘제주4·3평화상’을 제정하고 국제적인 인물에게 시상하는 것은 제주도민의 평화를 추구하는 의지의 상징이고 세계평

화와 생명존중, 인권신장에 기여할 것으로 기대함.

◇ 설립목적

제주4·3평화재단은 제주4·3사건을 해결한 평화정신을

계승 발전시켜 인류 평화의 증진과 인권 신장을 도모함으

로써 국가와 사회 발전에 기여함을 목적으로 설립됨.

◇ 설립근거

•대한민국 민법

•행정자치부 관련 규칙

- 설립일시 : 2008년 10월 16일

- 주요 업무

① 제주4·3사건 추가진상조사

② 제주4·3평화공원·평화기념관 운영 관리

③ 제주4·3사건 희생자 추모사업, 유가족 복지사업

④ 제주4·3사건 관련 연구·문화사업

⑤ 평화 · 인권 국내외 교류사업

◇ 운영 재원

•대한민국 정부 및 제주특별자치도 출연금

- 근거 : 제주4·3사건 진상규명 및 희생자명예회복에

관한 특별법 동법 시행령

◇ 운영 기구

•이사회

•사무처 : 총무팀, 기념사업팀, 공원

·기념관 관리팀

- 주소 : 대한민국 제주특별자치도 명림로 430(봉개동

237-2)

- 대표자 : 제주4

·3평화재단 이사장 이문교

- 전화 : 82-064-723-4301

- 팩스 : 82-064-723-4303

- e-mail : osk4843@hanmail.net

- home page : www.jeju43peace.kr

•주요시설

- 제주4·3평화공원(위령제단, 기념탑 등) : 396,700㎡

- 제주4·3평화기념관(전시실, 사무 공간 등) : 12.607㎡

- 교육관 · 체험관 시설 중(2015~2016년, 예산 120억 원)

- 연간 방문객 : 200,000명

3. 제주4·3평화재단

Opening Speech

Lee Mun Kyo, President of Jeju4·3Peace Foundation 32

Greetings from the Head of the 4.3 Peace Prize

Committee

Kang U-il, head of the Jeju4·3Peace Prize Committee 34

Congratulatory Speech

Heeryong Won, Governor of Jeju Special Self-Governing

Province 36

Koo Sung-ji, Jeju Special Self-Governing Province Council

Chairperson 37

Lee Seok-moon, Superintendent of Jeju Special Self-Governing

Provincial Office of Education 38

Prizewinner introduction

•Kim Seok Beom

Speech from the prizewinner 42

•Muhammad Imam Aziz

Speech from the prizewinner 48

Progress in the Jeju4·3Peace Prize 52

Introduction of the Jeju4·3Peace Prize

Committee and Working-level Committee 53

Jeju4·3Peace Prize Design 54

Overview of the Jeju4·3Peace Prize 56

<CONTENTS>

32

Opening Speech

I sincerely appreciate honorable Mr. Kim Seok Beom for winning the 4·3 peace prize.

Also, I really congratulate Muhammad Imam Aziz, chairperson of the NU Board in Indonesia, on winning the

special award.

It is my great pleasure for local an foreign distinguished guest joining the first Jeju4·3Peace Prize ceremony.

I thank bishop Kang U-il, head of the Jeju4·3Peace Prize Committee, committee members and officials for

selecting excellent winners for the purpose of the establishment of the prize.

The Jeju4·3Peace Prize was established to commemorate the history of massive disaster from the Jeju 4·3 Incident.

It holds a symbol to succeed to lessons from the incident to future generations.

The purpose of the award is to expand the biggest and most devastating genocide in the modern history

of Korea to the universal value by bringing the spirit of peace of Jeju people resolving the incident with the

reconciliation and co-existence.

The prize contains a broad range.

It commemorates the contribution to resolving the Jeju 4·3 Incident, as well as awards people in the world with

the contribution to the world peace, upgrading human rights, democratic development and social integration.

I wish the prize has been widely known for international human rights activists to remember the history of the

Jeju 4·3 Incident.

The spring comes.

However, the incident-bereaved families remind the season as the cruel April.

It does not just mean the death tolls amounting to 30,000.

The loss of human resources causes Jeju to lose the growth engine in the era and the group trauma has

stalled the local community development.

Right activities to discover the truth of the Jeju 4·3 Incident have caused the suppression and imprisonment by

the government authority and caused conflicts, hostility and severance of dialogs.

Disputes due to dichotomy ideologies have led the Jeju community of Sammu (three nothings) to be collapsed

Jeju4·3Peace Foundation President

Lee Mun Kyo

Bring the wing stroke of the Jeju4·3Peace Prize to fresh gale

32 • 33

제1회 제주4 · 3평화상

and pass through harsh periods.

Every place in Jeju with total annual visitors of 12 million, as well as local and foreign tourist at ractions like

Seongsan Sunrise Peak, Seogwipo Jeongbang waterfall, Moseulpo Songaksan Mountain, Pyoseon beach,

Hamdeok beach and Sanjipo Port remaining silence, have held revengeful spirits of innocent Jeju people

during the incident.

No one in the attraction realizes that the tragic history of the Jeju 4·3 Incident in the ground.

Therefore, it is important to have memory in the history.

We have got to take lessons from the history of the Jeju 4·3 Incident.

We have seen the betrayals from the government authority protecting its people in the past period of cruelty

and brutality of relentless killing parents.

It is our history, records and lessons.

The victims are our uncles, aunts, nephews, nieces and neighbors. Jeju is a warm community sharing the

sunuleum (communal sharing of labor).

That is why I say it is time to reconcile because the painful history may not be solved by the revenge. We

have to show reconciliation and forgiveness.

The path is a new one for the future of Jeju.

I wish the butterfly effect would work on the Jeju4·3Peace Prize by turning a butterfly into a typhoon.

The day would come that the prize despite with small beginning becomes a big impact on the world peace.

I hope that Jeju would become a land of peace for people to love peace and to have a dream of living in the

island of peace.

The solution is to solve out issues of the incident in progress.

The Jeju 4·3 Incident should be solved based on the democracy.

The Jeju4·3Peace Park holds a monument, a part of the wall donated by Berlin, Germany used to confine

East Berlin people.

The concrete wall holds the big willingness not to confine the history of infringed and infringing human rights in

the wall.

There is a sign on the wall not to trample the spirit of democracy.

This year marks the 67th year of the Jeju 4·3 Incident. Three years later, it has passed 70 years.

Here, I would like to say that we have to prepare the 70th year.

The year should be the date to resolve tasks of the incident not solved so far.

The central government should carefully listen to these wishes of Jeju people claiming for 60 years.

In addition, Jeju people have to have more willingness.

I wish today becomes a day to show our will toward 3 years later.

Thank you for local and foreign distinguished guests here today.

Congratulation, Mr. Kim Seok Beom and Imam Aziz.

Thank you very much.

2015. 4. 1

34

Greetings

Today, I am here to reiterate the world peace with those who have worked hard to protect the life,

peace and values of human rights.

I really congratulate Mr. Kim Seok Beom, a peace activist in Japan and winner of the 1st Jeju4·3Peace

Prize and Mr. Muhammad Imam Aziz, head of the NU Board and who has contributed to the social

integration of Indonesia.

It is proud for the prize committee to select the two figures as the first 4·3 peace prizewinners.

The committee did its best and delicately prepared to select prizewinners for the purpose and value of

the Jeju Peace Prize for a year.

First, the working-level committee nominated 25 people who devoted themselves to the life, peace and

human rights at the global level and verified their achievements.

Among them, 3 nominees in the final selection process and 3 candidates for the special prize were

under screening by the committee and the committee unanimously decided the 2 winners.

First, the prizewinner, Mr. Kim, is an iconic figure of the peace activities who has expanded fact-finding,

peace and human rights movements in Japan with the pride that he is a citizen of unified Korea, neither

South nor North. He received 'Osaragi Jiro Award' of Asahi Shimbun and 'Mainichi Art Award' of Mainichi

Newspapers of Japan.

The special prizewinner, Mr. Muhammad Imam Aziz, has expanded reconciliation activities in Indonesia

with social unrest and severe conflicts from the '66 massacre' with 500,000 victims due to political

reasons and an excellent figure who draws the social unification by leading Indonesian president to

express apologies.

Again, I would like to show my respect for the winners to contribute to the world peace with their spirits

and endeavors.

As you know, 2015 marks the 67th year of the Jeju 4·3 Incident.

Tragedies from the day have still remained despite passing a long period of time.

Head of the Jeju4·3Peace Prize Committee

Kang U-il

A grain of wheat for the world peace

34 • 35

제1회 제주4 · 3평화상

Innocent victims who suddenly lost their parents and siblings have forgiven attackers and wished

reconciliation with their generosity.

However, some conservative groups have given wounds to the victims based on ideological causes. I

am sure such atrocities have remained because the Korean government lacks political faith on historical

settlements.

The central government established the Special Act on the Jeju 4·3 Incident, adopted the fact-

finding report in the incident, president apologized bereaved families and designated the date of

commemorating victims as a memorial day. External and legal systems to resolve the Jeju 4·3 Incident

are ready.

I wish the government does not say it is enough to solve the incident. We should not forget that the

memories would remain as critical scars if the Korean government disregards or unwillingly responds

wishes of Jeju people even though some right-wing figures oppose.

Bereaved families who lost their breadwinners responsible for family members have been still caught in

an island of poverty despite the pride of government in achieving the advanced economy and material

prosperity and wounds in the past have still remained like the implicative system which expelled a

capable and moral talent from public offices.

The dream of Korea in coming an advanced country would be far beyond its reach if Koreans do not

respect the life and sympathize the value of humanity even if it achieves material prosperity.

Again, it is a time to promise the peace again.

Jeju, a small island, establishes the 4·3 Peace Prize and award world-renowned figures not to forget

the tragic history of the Jeju 4·3 Incident with 30,000 victims and pursue the world peace.

Let's sing a song of peace together.

The song is to commemorate the souls of the incident victims.

The song is for the government to sincerely apology to victims.

The song is to cure the incident with love beyond ideologies.

The song is to make Jeju a real island of world peace.

Lastly, I would like to pose a question.

Do you think it is right for people, victims and their families to beg the president to pay a tribute to the

incident designated as a national memorial day?

Can the government ignore the favor because it is right and natural for the president to be in a national

event?

Again, I would like to congratulate 2 winners today.

Thank you for local and foreign distinguished guests here today.

In particular, I would offer my great appreciation to Jeju4·3Peace Foundation for establishing the 4·3

Peace Prize and selecting excellent winners.

This would remain the history of the incident for good.

Thank you very much.

2015. 4. 1

36

Congratulatory Speech

Governor of Jeju Special Self-Governing Province

Heeryong Won

Good evening, ladies and gentlemen.

April 3rd is 2 days ahead of us. This is the 67th year.

The history of tears and pain now becomes an icon of human rights and peace thanks to sincere efforts from a lot

of people to find facts of the incident and restore dignities and time curing conflicts and hostility with reconciliation and

coexistence.

Particularly, the 4·3 commemoration was designated as a national memorial day last year and this was a turning

point to expand the reconciliation and coexistence and their implementation of Jeju people and historic lessons from

the incident to the national level.

The first Jeju4·3Peace Prize is awarded to those who contribute to resolving conflicts from the Jeju 4·3 Incident, as

well as world peace, upgrading human rights and social integration. I wish the prize would be the first step to share

with and expand the lessons and spirit of the incident among people in the world.

I sincerely appreciate Lee Mun Kyo, president of Jeju4·3Peace Foundation and officials, Bishop Kang U-il, head of

the Jeju4·3Peace Prize Committee and members for taking the successful first step of the 1st Jeju4·3Peace Prize.

Also, I deliver my congratulation to the prizewinner Mr. Kim Seok Beom and special prizewinner Mr. Muhammad

Imam Aziz on behalf of Jeju people and deep respect on their noble activities in their lives.

It is urgent to expand 4·3 spirits to national and international level to deliver the dark and miserable history to future

generations as lessons.

The Jeju government has prepared various future-oriented education and commemoration programs to rightly

succeeded to memories and lessons from the incident to the generation with the Jeju Special Self-Governing

Provincial Office of Education.

Also, it is a goal to publish the Jeju 4·3 Incident Reconciliation Report with cases of reconciliation and coexistence. It

would be precious education resources for our children.

I would fully expand exchanges with organizations on local and international history, peace and human rights

including the 'East Asia Democratic, Peace and Human Rights Network' to establish the peace network.

Also, I would upgrade the status and dignity of the prize to make the Jeju4·3Peace Prize one of the best Asian

peace prizes like the Magsaysay Award.

To this end, the first step is the most important. I really wish the today's ceremony would be an engine to expand

lessons, reconciliation and coexistence to the world.

Thank you very much.

2015. 4. 1

Wish to be the best peace award in Asia

36 • 37

제1회 제주4 · 3평화상

Congratulatory Speech

To the symbol of the world peace

Chairperson of Jeju Special Self-Governing Province Council

Koo Sung-ji

Good afternoon.

It is my great pleasure to hold the 1st Jeju4·3Peace Award today for those who have contributed to

finding facts on the Jeju 4·3 Incident, as well as upgrading world peace and human rights.

In addition, I offer my great appreciation to Mr. Kim Seok Beom, the prizewinner and Mr. Muhammad

Imam Aziz from Indonesia for the special prize.

Mr. Kim, a novelist from Jeju and resident in Japan, released the 'Death of a Crow', the first novel on the

Jeju 4·3 Incident in 1957 and informed the truth of the incident to Japan through his novel 'Hwasando'.

He devoted his youth to finding facts from the incident, peace and human rights.

Mr. Imam Aziz, the special prizewinner, led the fact-finding mission on the '1966 Massacre' which killed

about 500,000 people due to political reasons in Indonesia and contributed to the social integration.

The two winners reminded me that the truth is not always found from the history. That is because the

truth appears only with efforts and willingness to find facts.

The resolution of the Jeju 4·3 Incident is ongoing issue.

I wish the Jeju4·3Peace Prize would investigate the truth, succeed to the reconciliation and coexistence

or spirits of the incident and become a hope for people with a lot of efforts in the world peace.

Finally, I wish more honors would be with the two winners and the prize would become a world-

renowned one.

Thank you very much.

2015. 4. 1

38

Congratulatory Speech

Precious field of peace, human rights and education

Superintendent of Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education

Lee Seok-moon

I wholeheartedly congratulate the 1st Jeju4·3Peace Award on the occasion of 67th year of the Jeju 4·3

Incident.

Also, I offer my deep appreciation and gratitude to the winner, Mr. Kim Seok Beom and special

prizewinner, Mr. Muhammad Imam Aziz.

I was able to watch the incident and my hometown, Jeju with insight from the viewpoint of East Asia

after I read Mr. Kim's novel, 'Hwasando'. I could still remember the impression from every page of the

book.

It is my pleasure to hear that the translation and publication of the whole series of 'Hwasando', like a

testimony of the incident, are in the final stage. I wish one day, children read the novel in their ordinary

lives and classrooms, discuss the Jeju 4·3 Incident and nurture the values of peace, human rights and

reconciliation.

East Asia has maintained the peace system for more than 6 decades after the Korean War. I am sure

that the expansion of reconciliation, coexistence and human rights in every corner of Asia, as well as

East Asia, is an important engine in leading the Asia to be a sustainable peace system.

In this respect, I cannot say enough to Mr. Imam Aziz who has found facts from the '1966 Massacre'

and expanded reconciliation activities for a long time.

Jeju schools provide '4·3 Peace and Human Rights Education' from this year. I would try to reflect your

journeys and activities to the curriculum for Jeju children. The Jeju office of education would fully provide

peace and human rights education for Jeju children to become world-class leaders for the world

peace and reconciliation.

Once again, I offer my appreciation to prizewinners. Also, I deliver my encouragement and gratitude for

Jeju4·3Peace Foundation for today’s precious ceremony. Thank you.

2015. 4. 1

38

T H E 1 S T J E J U 4 · 3 P E A C E P R I Z E W I N N E R

J

E

J

U

4 · 3

P

E

A

C

E

F

O

U

N

D

A

T

I

O

N

제 주 4 · 3 평 화 상

김

석

범

Kim Seok Beom

제 주 4 · 3 평 화 상 특 별 상

무하마드 이맘 아지즈

Muhammad Imam Aziz

Prizewinner

introduction

40

Winner

kim Seok Beom

Mr. Kim Seok Beom wrote the first

novel about the Jeju 4·3 Incident in 1957 when the

incident was forcibly under silence, released the truth

on the incident to the global society and played a

leading role in activities for 20 years like publishing a

novel, 'Hwasando'. He is an iconic figure in Japan by

delving himself into finding facts on the Jeju 4·3 Incident,

claiming international peace solidarity and implementing

human dignity with firm willingness throughout his life.

Jeju 4·3

Peace

Prize

40 • 41

제1회 제주4 · 3평화상

Hwasando, a novel about the Jeju 4·3 Incident, brought the incident to the international level and initiated fact-finding

activities

The writer in Japan with his literary target on the incident released a novel titled 'Death of a Crow', the first novel

about the Jeju 4·3 Incident, in 1957 when it was a taboo to talk about the tragedy. Since then, he has written an

epic novel 'Hwasando' for 20 years since 1976, recognized the truth of the incident and ignited discussions about the

issue.

The novel, evaluated as depicting universal values of the human beyond ideologies by Japanese literature

communities, led Mr. Kim receiving the most prestigious award in Japan, Osaragi Jiro Award of Asahi Shimbun and

Mainichi Art Award and telling the truth of the Jeju 4·3 Incident to the Japanese society.

In addition, he was acclaimed for creating a new trend of literature in Japan and contributed to human rights and

peace activities for Korean residents in Japans through the literature.

Raising the fact-finding from the incident by excavating remains in the Jeju International Airport

Kim firstly expressed his lament on the incident in the Jeju visit in 40 years in 1988 saying, "I cannot stand on Jeju

while stepping on remains of depressed victims underneath the airport".

Since then, he has led to expand fact-finding activities for the incident including excavation of remains from the

airport for his every visit to Jeju.

After that, he came to Jeju and expressed his wishes of rests of victims when the excavation was held from 2007 to

2009 in the Jeju International Airport.

Inflexible human rights activities

The Tokyo Commemoration for the 40th year of the Jeju 4·3 Incident igniting spirits of the incident at the international

level gave a big engine to Kim and his literature. He expanded the gathering as a theoretical leader in 'Tokyo

gathering for commemorating the Jeju 4·3 Incident' and then formed 'Osaka gathering for commemorating the Jeju 4·3

Incident' and raised the issues of the incident, world peace and human rights.

Realizing the peace and human rights

Mr. Kim has kept raising the historical settlement like forcing the Japanese government to apologize the past history

and pro-Japanese issues in Korea saying, "There is no bright future for a people with no memory" through lectures,

seminars, newspaper columns and interviews in Korea and Japan.

Also, he led democratic movements in Korea by the outdoor protests requesting poet Kim Ji-ha in Tokyo in 1978

under the Korean dictatorial government and initiated the movement of abolishing fingerprint registration of Korean

residents in Japan in 1985 with poet Kim Myeong-sik.

In, 2002, Kim Seok Beom released a novel titled 'Marching from the Past' in 2012 with the background of the spy

ring case of Korean-Japanese students in Korea in the 1970s to raise human rights issues in the society.

He has expanded activities expressing the dignity of rights and interests of Korean residents in Japan, life and

human value, democracy and human dignity through courageous remarks and activities through columns and

interviews with influential Japanese newspapers like Asahi Shimbun and Mainichi Newspaper.

Anchor of Korean residents in Japan

Kim, one year ahead of his 90th birthday, has permanently resided in Japan as a 'Korean' despite suggestions on

achieving the Japanese nationality and walked on bumpy roads. His stance clearly shows, "I am waiting for the date

of the unification of Korea with the faith that I will live as a descendent of Korea before the separation". This means

that Kim is waiting for the unified Korea coming soon, it is the name of proving his tough age, it is a buffer zone

connecting the South and the North and it is an iconic symbol of wishing the peaceful reunification.

His firm solid takes its place as a big support for the Japanese-Korean society, life index and anchor of an era.

Contribution of winners

•

41

The 1st Jeju4·3Peace Prize

40

42

Now, I receive the 1st Jeju4·3Peace Prize, a symbol of peace on the site of massacre where you see Jeju Sea

with deep smell and Mt. Halla after taking a step forward.

The liberation and freedom of the Jeju 4·3 Incident is the dignity of human being and liberation for freedom. That is

what the Jeju 4·3 Incident means.

I offer my gratitude to victims of the incident, people in and out of Jeju struggling to the liberation of the incident,

officials of the peace prize, people taking efforts to prepare the occasion and people here today.

In a nutshell, I am a stateless person neither a South Korean nor a North Korean. I am a diaspora who lives 3 or

4 years in Seoul and Jeju for 90 years of my life. But here, I am here, in my hometown. It means that I have no

my homeland backed up by 'nationality' because I want to have a nationality of unified Korea rather than the two

separated Koreas. Originally, it was one and remained one even in the Japanese occupation era.

Korea passing through the colonial rule was separated by other countries, not by our own will after the Liberation.

Kim Koo, president of the Provisional Government of the Republic of Korea, said when he came back to Korea

right after the Liberation, "The defeat of Japan feels me so desperate to me rather than good news (omission).

What I worry is that Korea would have weak rights to speech in the international area because it played no role in

the war."

Amidst this concern, the Moscow Conference held in the late December 1945 determined that Joseon would be

under the trusteeship for 5 years.

Now, seventy years have passed over the half a century with the age of silence frozen under the ground of the

Jeju 4·3 Incident. The August 15th Liberation of Korea and 70 years of the separation are not the liberation and

restoration. There are so many patriots killed and tortured by the Japanese government for the independence of

Korea now separated. We are the one and compatriots. I am a member of the Korean nation.

I am standing here bearing the deep sorrow, willingness and happiness beyond the sorrow today. That is

because I strongly believe that this year of the 67th and the 70th year or 3 years later, the complete liberation

would come and push forward the reunification of the two Koreas.

The Jeju 4·3 Incident, closed as unprecedented genocide is a weak point of the modern history of Korea and the

point itself is a core part of the history and expression of intensive irony of the separated country. I am sure that the

real liberation would not be realized on the Korean society, as well as the historical settlement without the 'liberation'

of the incident or restoring such a big incident thoroughly hidden in the history of darkness for 40 years on the

modern history.

This is what the author of 'Death of a Crow' translated and published in 1988 in Korea wrote. Why is the incident a

blind spot in the Korean history, core part of the modern history and intensive irony in the separated Koreas?

It is because the independent election, establishment of the South Korean government and following North Korean

government in 1948 under the US military government which occupied South Korea right after the Liberation and

dismantled the Democratic People's Republic of Korea established by Yeo Un-hyeong ignited the South-North

Liberation of the Jeju 4·3 Incident - Kim Seok Beom (Winner of the Jeju 4·3 Peace Prize)

Winner speech

42 • 43

제1회 제주4 · 3평화상

Winner speech

separation. Why do people repeat the well-known fact? It is because the reality is distorted.

In December 1945 right after the Liberation, people did not fully understand the determination from the Moscow

Conference that Korea would be under the trusteeship for 5 years to build the provisional government of the north

and the south. However, nationwide anti-trustee movements were held against the fact that the liberated ethnic

group would be ruled again by foreign powers without independence.

Rhee Seung-man who came back from the US in October 1945 held rallies at the national level with supports

from pro-Japanese people because he had no political ground in Korea, expanded the anti-trusteeship

movement, declared the single election and government in the speech of Jeongeup in June and fully initiated

the movement. Then, Rhee rushed to establish the single government with the support from the US military

government despite oppositions from most Koreans and provisional government leaders like Kim Koo and Kim

Kyu-sik.

When the trusteeship was abolished after the breakdown of the US-Soviet Joint Committee in May 1947, the US

laid Joseon issues to the UN general assembly in September 1947 for South Korea to hold the election on its

own and the newly formed the UN Commissions on Korea (9 member countries) came to Seoul to watch the

election in January 1948. Do you think it was possible for the commission only with 30 members to oversee the

South Korean election by more than 20 million people under the military government? The observation was literally

existed but the 5.10 election was held with violence amid opposition protests nationwide.

The Jeju 4·3 Incident happened during that time.

The independent government of South Korea with the national policy of anti-communism put the blame on Jeju

as an informant of the Soviet Union to show off the legitimacy of the government. The government grabbed by

the traitors who were pro-Japanese collaborators before the Liberation, then turned into anti-communists after the

Liberation and pro-Americans blamed Jeju people, even babies, on communists.

The Rhee administration claimed that South Korea succeeded to the legitimacy of the Provisional Government of

the Republic of Korea but there is no way that the administration supported by pro-Japanese and national traitors

inherited the legitimacy. From then, history distortions and false came to the front, nationwide fierce opposition

protests were held against the single government and election and the Jeju 4·3 Incident occurs in the same

context.

The 4·3 massacre was the first calamity after the World War II under the control of the US forces in the US military

government which won the war against the fascism.

Cruel atrocities which shocked the world done by Islamic countries were just a drop in the ocean compared to

the incident held in a separated island surrounded by the sea, isolated from the mainland and vulnerable to the

government authority.

I am sure that the resistance of Jeju people was the patriotic movements for the reunification in the same context

of independent movements in the Japanese occupation era, Jeju uprising in the Joseon Dynasty and defense

•

The 1st Jeju4·3Peace Prize

42

44

against internal and external invaders.

Now, the 70th year of the Liberation is ahead of us and it is time to rethink the history. It is urgent to leave a mark

of the incident on the modern history of Korea, as well as establish the right history after the Liberation and find

facts on the incident.

"Those who turned their blind eyes to the past do the same in the present era. Those who did not remember

inhumane activities are in the danger of such atrocities again..."

The well-known phrase is spoken by former unified German president Weizsacker in May 8, 1985 on the

occasion of 40 years of the defeat in the World War.

The Jeju 4·3 Incident has gone in the history.

People have kept their lives as the dead even though they have lived in Jeju, maintained their lives only with their

appearance and spent a long time turning the truth into false and vice versa. Fifty years have passed.

"There is no history where the memory disappears. There is no human being without the history. It means that the

human with lost memories is not a human but a dead. The Jeju 4·3 Incident with lost memories for a long time

has not been existed in the Korean history. It is a taboo that people cannot talk about and should pretend to be

unknown.

First is the homicide of memory by powerful authorities and the second is the suicide of memories people with

fear have thrown their memories into the oblivion. Right solutions of the incident have taken a giant step by the

re-evaluation from the government, fact-finding missions and restorations. The dead may not be revived now,

a half-century after the incident but the memories deeply hidden in the abyssal oblivion have risen to the sea

surface. It is the resurrection and victory of memories cannot be deleted forever. Politicians in the past take huge

responsibilities because they have covered the cruel genocide as a taboo, fabricated the history with brilliant false

and played a role as 'assassin of memory'".

This is a phrase of a column titled 'Resurrection of Memory' which I wrote in a Korean newspaper 10 years ago.

However, we are in a time to freely talk about the Jeju 4·3 Incident under the sunshine.

Again, we have not made the complete liberation of the incident on our own. We have to give the right position to

the incident. There is 4·3 Peace Park in Bonggae-dong, a town near from Mt. Halla. This is the holy place where

the commemoration is held on the day afternoon, April 3.

An unnamed monument lies in the 4·3 Memorial Hall in the park. A small stone carving the introduction of the

monument in Korean and English and it shows why there is no epitaph. "One day, the name of the Jeju 4·3

Incident will be carved and shed a light on it" is carved in large letters.

"The unnamed monument means a tombstone with no letter for certain reason" is carved in small letters. "The

incident with various names of uprising, struggle, riot, violence and incident has failed to achieve its right name in

the history. The real name of the Jeju 4·3 Incident will be given when the two Koreas are unified beyond the age

of separation."

44 • 45

제1회 제주4 · 3평화상

The phrase desperately wishes the date of the reunification. So, when does the separated Koreas become one

Korea wished by the silent monument? How do we bring the day forward? The incident marks the 70th year in 3

years and we have to find out the right name on our own rather than just wait for tomorrow or someday. The very

right name is to be carved on the unnamed monument to give the real meaning. This is to correct the modern

history of Korea and give the right status of the incident.

"The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide established in 1948 clearly stated

that the genocide is against the spirit and purpose of the United Nations and crime on the international law to be

punished by the civilized society. (Omission) In conclusion, Jeju is considered as the miserable victim of the Cold

War. That is why the fact-finding of the incident has been inhibited for the past 50 years."

This is from the conclusion from the Jeju 4·3 Incident Investigation Report published in 2003. The report claimed

that the Rhee administration and US military government did the genocide. It shows that 84.4%, 12.3% and 3.3% of

the victims were killed by the punitive expeditions, armed forces and other causes, respectively.

This is not the final figure because the remains of victims estimated about 25,000 or 30,000 have not been fully

excavated yet.

I heard from a person who saw tens of villagers buried alive to eradicate communists who turned out to be

innocent victims. Massive number of atrocities was held in Korea called the country of courteous people in the

East just half a century ago.

So-called violent families were tortured by the involvement system and 4·3 (psychiatric) diseases even after the

incident and some of them were prosecuted despite no penalty and dead in prisons in the mainland without

returning their hometown.

It is a question how to take measures to the person with the final responsibility for the 4·3 massacre stated as a

national crime in the investigation report.

The Holocaust done by Nazi Germany and crimes on the humanity have no prescription and German

investigators have found out Nazi criminals in the world hiding their identifications.

Trials on the 4·3 assailants do not mean the revenge or retaliation. Rather, it is to bring the justice and heal victims.

Not only material compensations for victims like treating aftereffects but also mental healing mean that the attackers

fully admit their fault make apologies to the victims and the trial is an expression of such attitudes.

The investigation report was written with national conscience and efforts with no defendant and I imagine 'How

about holding a trial on the defendant with no defendant'. Of course, the US should be in the court as a defendant.

Anyway, I can give you some jokes here thanks to the progress in finding facts on the Jeju 4·3 Incident.

Fifty years are such an unprecedented long time in Jeju where memories have been obliterated.

Thank you for walking on bumpy but right roads.

I will try to keep the pace even though I am old.

April 1, 2015

Winner speech

•

The 1st Jeju4·3Peace Prize

44

46

Mr. Muhammad Imam Aziz

is a leader in finding facts and holding reconciliation of

'1966 Massacre' in Indonesia well known for the 'Largest

genocide in the 20th century'. The winner persuaded

attackers and led the reconciliation with victims to

investigate the truth of the genocide with the estimate

of 500,000 victims due to political oppressions. The

massacre of Indonesia has thoroughly devastated the

human dignity, collapsed communities of reconciliation

and coexistence and stalled the social development but

finally found the stepping-stone toward a country of

peace and human rights owing to efforts of Imam Aziz.

Special

Prize

Winner

Muhammad Imam Aziz

46 • 47

제1회 제주4 · 3평화상

Imam Aziz established Syarikat in 2000, a human rights group with the catchphrase of investigating

the '1966 Massacre' with 500,000 victims of PKI members and sympathizers killed by Indonesian

military government and Islamic groups and restoring collapsed communities and has successfully

operated.

Syarikat has conducted investigations on the genocide in 1988 when president Suharto, a key

profile of the military government who led the massacre, stepped down, collected and verified a

lot of information on the incident and expanded reconciliation movement with supports from former

communist party members and kyais (Muslim scholars, community leaders).

The winner persuaded the Nahdlatul Ulama (NU), an Islamic group and at acker, to expand the

reconciliation process together.

A lot of gatherings among NU members in the genocide and their victims were held in various

cities and local areas and begged forgiveness to attackers, particularly NU youth, after listening to

testimonies from the victims.

In particular, Indonesian president Abdurrahman Wahid fully supported the movement and officially

apologized atrocities by former NU members to victims as a chairperson of the NU.

Various programs are included in the reconciliation process as below.

- The victims and bereaved families of the massacre were prohibited from getting jobs due to the

discriminatory law and extremely poor in lagging and arid regions. NU members implemented the

'Clean Water Project' which repaired and installed water pipes in such regions.

- Free medical checkups, as well as alternative medical services like the acupuncture and

massages were provided to victims and counseling was introduced to female victims to cure the

trauma.

- Funds were supported for victims to build small companies like machine repair shops and

promoted loans to form various types of corporate unions.

- The environment for the reconciliation was prepared through plays and various art performances

for victims and their families.

Imam Aziz publishes a bimonthly magazine titled 'RUAS' covering fact-finding missions and

reconciliation activities of the genocide and distributed them to major organizations like the National

Assembly to release the truth of the atrocity and upgraded the performance of activities.

Also, he led the publication of the Menemukhan Kimberly Indonesia (Investigation report) and

provided decisive data for the 1966 massacre investigation.

Contribution of winners

•

47

The 1st Jeju4·3Peace Prize

46

48

Good Evening, Ladies and Gentlemen,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Shalom,

I sincerely thank Mr. Lee Mun Kyo, Chairman of the board Jeju4·3Peace Foundation for initiating the award, members of the

Jeju 4·3 Peace Award Working-Level Commit ee for selecting me, Jeju4·3 Peace Award Commit ee for nominating me, and

the Jeju4·3Peace Foundation committee for hosting this The Jeju4·3Peace Award. I also extend my deepest appreciation and

gratitude to my co-workers, team members, and family members, without their help, this honor would not have been possible.

Ladies and gentlemen,

It wouldnt be possible for me to be here on this special occasion and addressing all of you without the privilege provided by

Jeju4·3Peace Foundation. I’m deeply honored to have been selected as one of the winners to accept Jeju4·3Peace Award

on “ reconsiliation and world peace”. I should admit that I felt a bit stunned when I learned about my nomination. I sincerely feel

that what I have been working with my colleagues and the network of Syarikat Indonesia ( Society of Islamic religious scholars

for people advocacy- Indonesia) has not gained its fruitfull result yet. However, I honestly admit that I cannot hide my profound

joy for receiving the award. This award is also a happiness for some other Indonesian that have become a victim of “the

desctruction of humanity” for half of century. Therefore, I personally dedicate this proud and humbling experience of receiving this

award for them. I strongly believe that they are the ones who actually deserve this award.

Ladies and gentlemen,

30 September 1965 has become a marker of time and event that greatly affect major changes in Indonesian society. At dawn

50 years ago, seven Generals of the Army were killed by the Presidential guards. On the next day, a soldier – a liutenant colonel

from the army announced the transfer of power using an odd pretex “ saving the President" from the coup by the “Council of

Generals”. The tragedy remains as mystery and stays as controversy until today. Most of Indonesian has been asking whether

the occurence was an attempt of a coup or a drama amongts the armies. No body understand what was really happening.

President Soekarno stated that the incident was like “a single drop of water into the ocean".

Surprisingly, at the funeral of the murdered Generals on October 5, 1965, a new figure from the Army was slowly taking an

important role - saving the "face" of his corps. He was asking for a bigger mandate from the President, and diverting all the

issues to the Indonesian Communist Party. PKI leaders described as the “mastermind” - of the bloody incident on 30 September

1965. He began to contoll mass media and the only news permitted to be delivered were news based on their version.

The operation to demolish PKI began. A wave of mass- killings of members or sympathizers of the Communist Party took place

in every corner of Indonesia. Bizarrely, the killings were designed as a conflict amongts residents. As a result, no party is in

charged to be responsible for the loss of lives of thousands to millions people. Who was responsible for the massacre remained

blurred. However, the next episode of the incidents pictured clearly who was responsible for this collective loss. Apparently, it

God bless - Muhammad Imam Aziz (Winner of the Jeju 4·3 Peace Special Prize)

Winner speech

48 • 49

제1회 제주4 · 3평화상

was the new institution that worked for the Restoration of Security and Order under Liutenant General Soeharto responsible for

the tragedy.

This institution examined the suspected communists and determined the degree of their communism and then classified them on

different categories (A, B, C and D). Category A was prosecuted in a special "military court", and most were sentenced to death.

Category B was exiled in detention camps and forced labor, whereas category C was tortured and imprisoned in local jails.

Category D was kept under surveillance because they had family relationship or employment relationship with these people.

Ladies and gentlemen,